研究助成

contribution

寄稿

著者◉ 歌川達人(一般社団法人Japanese Film Project)

- [助成プログラム]

- 2021年度 研究助成プログラム

- [助成題目]

- 日本映画業界におけるジェンダーギャップ・労働環境の実態調査

- [代表者]

- 歌川達人(一般社団法人Japanese Film Project)

当事者と研究者が両輪となって社会に発信していく

コロナ禍で気付かされたこと

コロナ禍で緊急事態宣言が発出され、日本の映画業界は危機に瀕していた。当時、映画館やアーティストへの支援、そして文化の重要性を訴えるドイツのメルケル首相の姿に心揺さぶられ、ドイツと比較し日本の政治や行政を嘆く声を私は多く耳にした。しかし、「行政しっかりしろよ。文化庁は全然わかっていない」という声には、手放しで同調はできなかった。

というのも、文化庁の職員は国家国務員であって、映画担当であったとしても、特段映画業界に精通している訳ではないということは、構造的に理解していた。政治家も同様である。つまり、もし現状を改善する手立てがあるのならば、「業界の課題や実態を可視化し、行政や社会へ解決案とともに発信すること」だと考えていた。行政側が映画業界の実態を掴めておらず、支援スキームを検討する際に、困難を極めていた側面も否めない。

映画人は、自らの置かれた状況を可視化し訴えるという責任を、組織として、個人として、業界として、放棄してきたのだとコロナ禍は教えてくれた。同時に、「自分もその責任を放棄しているのではないか」と他者へ向けた批判の眼差しが、自分に返ってきてもいた。

調査データとして、日本映画界の実態を調べ、ネットで発信していくことは、何の後ろ盾もない今の自分にも出来るのではないか。独立的な立場から行う調査研究であれば、途中で誰かに梯子を外されることはないし、自分でも続けられるのではと考えた。そんな小さな試みとして、スタートした調査が、2021年に運よくトヨタ財団の研究助成に採択された。

研究が採択された2021年以降、映画やアート、エンターテイメント業界で労働環境や性加害の実態が数多く明るみとなった。

日本映画界の実情

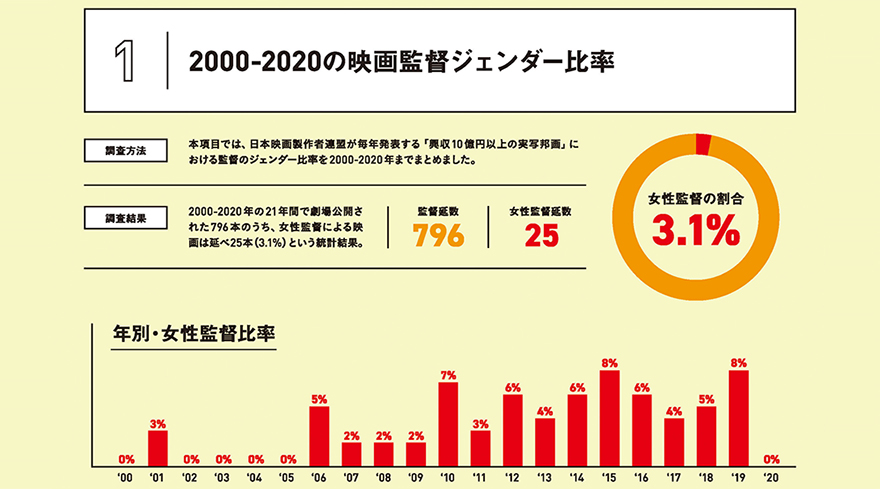

私が代表を務める団体Japanese Film Projectでは、研究プロジェクトの一環として、映画界のジェンダー格差調査を公表している。興行収入10億円以上の実写邦画作品において、2000〜2020年の21年間で、女性監督は3.1%しかいなかった。監督延数796名に対し、女性監督延数はわずか25名であった。撮影や編集などの職種においても、女性は著しく少ないという結果となった。以前より、欧米の映画業界では、監督やスタッフ、映画表象におけるインクルージョンの重要性が盛んに議論されていたが、日本の映画業界ではあまり耳にしなかった。というよりも、議論出来なかったのかもしれない。「女性が少ない」と発言したとしても、その根拠となる数値が存在していなかったからだ。「最近は、女性もだいぶ増えた」と権威的な立場の映画人がメディアで情報発信すれば、さも映画界にジェンダー格差がないようになってしまう。活動を通して、エビデンスの重要性を改めて実感した。

他にも、映画業界における労働実態調査を実施し、低賃金・長時間労働・ハラスメント被害などの切実な訴えが多数寄せられた。この「劣悪な労働環境」と「女性の比率が低い」という事象は、相互に因果関係があるのではないかという懸念が見えた。

その後、調査によって浮き彫りになった課題を解消するにはどういった手立てがあるか、「社会保障」「会計」「ハラスメント対策」と3つのテーマに分けて、有識者を招いたオンライン講座を実施した。他にも、映画界の当事者や外部有識者が登壇するシンポジウムを4回実施した。映画監督、映画スタッフたち、映画祭プログラマー、労働経済学、会計士、社会学、フェミニズム研究、映画史学、スポーツ心理学者、臨床心理士など、多様な立場の方々との対話のプロセスそのものが、学びと発見の連続であった。コロナ禍のため、オンラインでの活動がメインであったが、調査に協力してくださった映画現場スタッフの方々とは、緩やかな繋がりが生まれたように思う。

調査を通しての実感と課題

話は変わるが、国際映画祭にはトレンドがあるそうで、昨今それは「当事者性」だと耳にしたことがある。分かりやすい例でいえば、アカデミー賞で黒人差別を扱う映画が受賞しても、表彰式の壇上には白人男性のプロデューサー・監督などが登り称賛される。これがハリウッド的な帰結であり、これに反旗を翻したくなる気持ちはよくわかる。他方で、これまで当事者が自らの声を発することが出来なかったのには、いくつもの理由がある。映画界の労働環境とジェンダー格差に関して言えば、当事者である映画スタッフが低賃金長時間労働のため、そもそもアドボカシー活動に参加できない場合が多い。「当事者がもっと頑張って、団結して、当事者が……」と、課題解決を当事者に押しつける言説に遭遇する際、それは一見正しいようにも思えるが、構造的には無理があるのだと調査を通し改めて実感した。

つまり、社会課題を解決するためには、当事者と共に歩む第三者が重要であるのではないだろうか。当事者の切実なオーダーが通るように、質および量の調査で現状を可視化すること。独立的な立場から、構造的な改善につながるような、具体的かつ論理的な提案をすること。それは、当事者が集うだけでは難しく、共に歩める、研究者の存在が必要ではないか。研究プロジェクトを通し、当事者と専門的な第三者の協働が重要であると、改めて実感した。

今後も顕在化した課題の解決に向け、さまざまな立場の方々にお力添えいただきながら打開策を考えていきたい。そして、映画界の労働環境が改善され、インクルージョンが高まることによって、より良いメディアが生み出され、より良い社会となることを願っている。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.43掲載

発行日:2023年10月19日