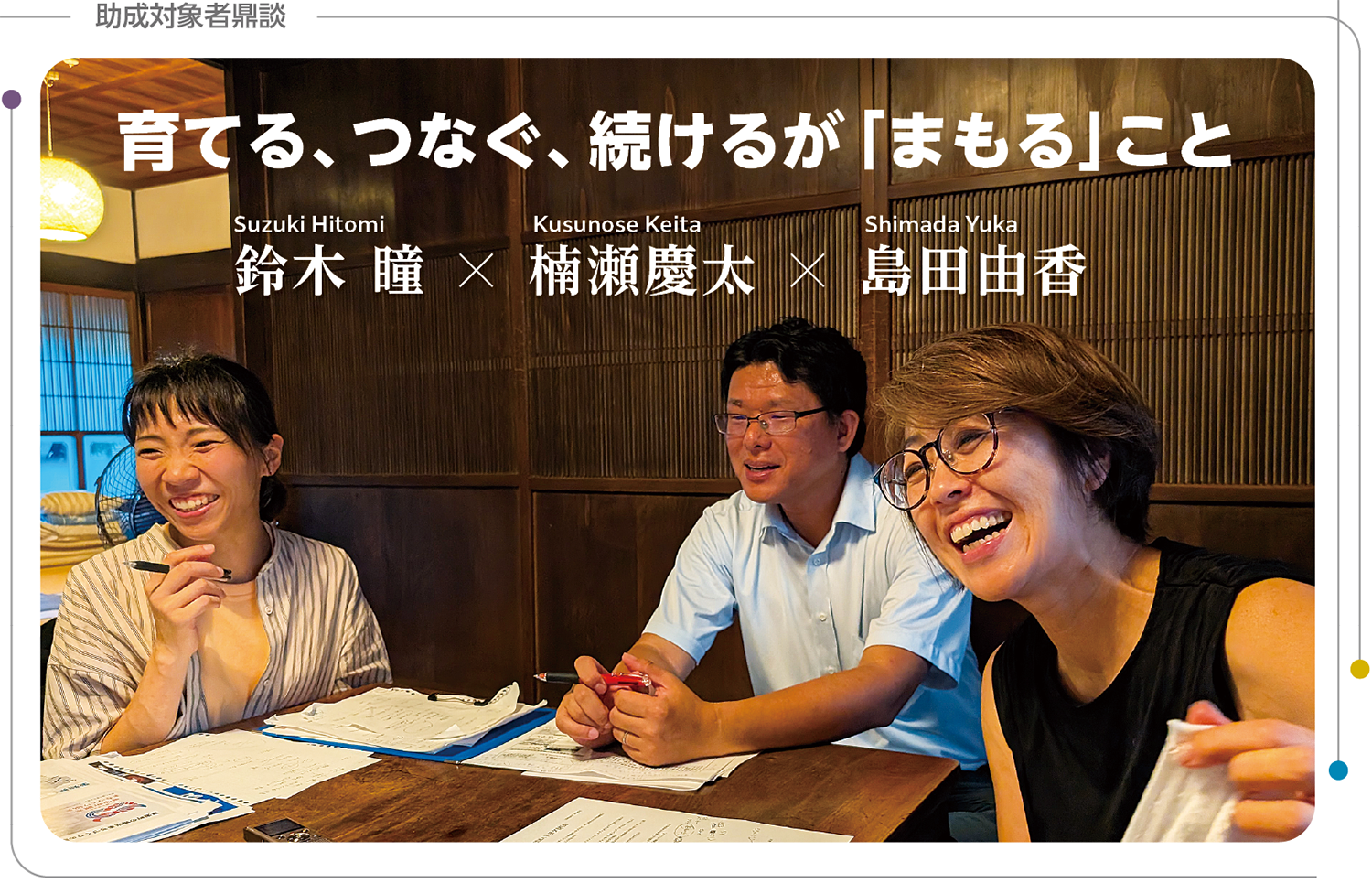

ファシリテーター ◉ 加藤慶子(プログラムオフィサー)

※本ページの内容は広報誌『JOINT』に載せきれなかった情報を追加した拡大版です。

育てる、つなぐ、続けるが「まもる」こと

2024年度 国内助成プログラム「地域内外の交流を通じたコミュニティレジリエンス向上による自治型社会の実現

」(代表者:石川淳哉)

」(代表者:石川淳哉)島田 今日おじゃましている東栄町は私にとっては初めての場所で、700年も続くお祭りがあるなんて、本当に素晴らしいところだと思いました。しかも、それがいくつもの集落で行われていて、メインの鬼のお面がそれぞれ違っていると聞き、それはすごい多様性ですし、鬼のお面を見たらどこの集落のものか子どもたちが見分けられるというのもとても面白い! そうやって自分たちの地域に自覚と自信を持つことは、シビックプライドにもつながっているのだろうなと思います。

半日だけの訪問でしたが、東栄町に対してもっと知りたいという気持ちが芽生えましたし、これがよかった、あれがよかった、これ面白そうというのは持ち帰って自分の仲間たちに伝えることができるので、こうやって実際に赴くことの重要性を改めて感じました。特に自転車はすごく良かった! いつも地域にいると車の運転ばかりなので、だからこそ歩くことを大事にしています。歩いていると、車だとさっと通り過ぎてしまって気づけないところにも気づけますから。でも自転車だとそれができるだけでなく、その土地の風を感じながら気持ちよく移動ができると思ったので、うちの地域も自転車を取り入れてみようかな。ここでやられていることはとても参考になるものが多くて、本当に素敵なところだなと感じました。

事前に鈴木さんから、ベトナムとの相互の学びあいの取り組みについて教えてもらいました。多分直感で東栄町とベトナムをつなげたんじゃないかなと思うのですが、私は直感の重要性というのをとても信じています。私はいつも直感で物事を決めるタイプですし、もっと直感を大事にすれば、それも「まもる」ということにもつながるのかもしれないと思います。昔の人にはそういう感覚がもっとあったはずで、結果としてそれは自分の身をまもることにつながるし、関係性を保つことにつながったりもします。でも、自分たちをまもるためには、それだけではなく外に出ていかないとならないこともあるわけで、それがここはすごくいいバランスだなということを感じました。来てよかったなと思います。

2023年度 国際助成プログラム「『地域力』向上に向けた観光まちづくり」の相互学習と経験共有 ~愛知県東栄町とクァンナム省ナムザン郡の取組より~

代表者

代表者鈴木 初めて東栄町に来ていただき、短時間の視察だったのにここまで東栄の魅力を感じてもらって、私たちが見てほしいと思っていたこの町の良さに気づいていただけたようでとてもうれしいです。しかも今日のガイドは生粋の地元民の方にお願いするはずだったところ、急遽移住2年目の堀尾歩見さん(東栄町観光まちづくり協会スタッフ)にガイドをしていただいたのですが、かなりディープに地元のことを説明されて、いいところを私たちに伝わりやすいように教えてくださって、そのおかげもあったのかなとも思っています。

楠瀬 僕も東栄町を半日まわらせてもらって、すごくいいところに来たなと思いました。僕は高知県に生まれ育って山村社会について20年ぐらい勉強してきて、今は地域の文化資源をまもるための活動をしています。その活動をするきっかけになったのは、24歳のときに山村に行ったということがすごく大きいです。「限界集落」という言葉を聞いたことがあると思いますが、その言葉は高知の山村の現状をもとに提起された言葉なのです。

限界集落と聞くとどちらかというとマイナスなイメージを抱かれると思うのですが、高知県の山村社会を実際に歩いてみて、いろんな調査をしてみたら全然違いました。大正末期から昭和初期の山村社会は衰退している山村じゃなくて、人がどんどん来て、山で採れた材木を搬出して京都や大阪などの都市民の暮らしを支えていた。しかもありとあらゆるものが資源として売れて、その所得は決して高いとはいえなくても、山村が都市を支えるというものでした。その事実を知って、山村に対するイメージがすごく変わりました。山村って人が少ない、子どもも少ない、ジリ貧だと思っていましたが、その反面ポテンシャルはすごく高いなと感じたんです。

2022年度 特定課題先端技術と共創する新たな人間社会「デジタルプラットフォームによる地域の文化資源継承支援モデルの構築ー市民参加型GISの実践活動を通してー

」代表者

」代表者今日まわったところの端々にもそう感じられるものがたくさんありました。たとえば頭首工(取水施設)だって、ここの水が平野部の人たちを支えているわけですよね。福岡で調査をしたときに、山の人に平地の人たちが米を持っていくことを知りました。なぜかというと、山には水源があるから。水源って社会の中ですごく重要で、山の人たちが実は都市や平地部の人たちを支えていた。そんなふうにお互いが支え合うという関係性があったのですが、それが近代のエネルギー革命によって山の資源が必要なくなり、関係性が切れてしまいました。そんな支え合う関係の端緒が東栄町にはあってすごく面白いなと思いました。

また、今回びっくりしたことの一つは、畳屋さんや鉄工所など、地域の産業がまだ生きているということ。そうやって村が栄えてきたんだなというのをすごく感じました。あと、自転車ツアーの最後、ガイドしてくれた堀尾さんが、ここに到着する直前の道の風景がすごく好きだっていう話をしていましたが、やっぱり景観って地域の魅力だと思うんですよね。今日いろんなところをまわってみて、それぞれ違う景観の魅力があるなぁと思いました。景観とは歴史的な文脈だけではなくて、家、田畑、山道など、そういう人為的なものも含めた全体の景観の魅力というのもこの地域の特徴じゃないかなとすごく感じました。

地域をどうやって「まもる」のか

── 今日のテーマは「地域をまもる」です。まもるのは地域の中の人たちだけではできないし、外の人たちだけでも、もちろんできない。みんなが力を合わせながら、そこには根底に好きだとか、面白いとか、そういうちょっとずつの共感や楽しみや生きがいがあるかもしれない。そういうものがつながり合っていくと自然に「まもる」という形に結果としてなっていく。

そして、その中でこれはやめてもいいよねっていう変化もまた、それはそれでありだと思うし、時代とともに形を変えながらつながっていくことが、まもることにつながるかもしれない。「私がこれをまもるんだ!」ってそんなことを強く思ってる人はそれほどいなくて、でも皆さんの関わりが結果として、その地域をまもることにつながっているんじゃないかなと思います。

島田 「まもる」って聞くと、そんなことをしているつもりはなくても、長い目で見ると、今やっていることは確かに「まもる」ことにつながるのかもしれないなと。実際に何かをまもろうと思って活動しているというよりは、このままではもったいないなぁという気持ちから動いていることの方が多いように思います。東京にも、いわゆる田舎とか地方と呼ばれるところにも、それぞれ持っているものがいっぱいあるし、持ってないものもある。それを結びつけられるのは人の移動だと思っています。

私は東京で生まれ育ったのですが、地域にはこれは東京にないなというものが本当にふんだんにあるなと思ったときに、行く場所や機会を増やしていく、つないでいくようなことをしていたら、それが結果として、たとえば防災であれば、人とのつながりがネットワークになっていって、結果としてまもるということにつながっているのだと思います。

地域の魅力って、外側の人にしか分からないことが多いというのはよくありますよね。地域の人にとっては当たり前だけど、でもすごく大事にしているもの・ことを、外部の人にすごい! これ素敵! と言ってもらえることで、それをまもって次の世代に継承していくのが非常に大切だと地域の人たちも感じたときに、その価値に気づいた外側からもやれることがあるかもしれないと思います。

鈴木 私は生まれが鹿児島なのですが、鹿児島の中でも、離れた後も、ずっと転々として生きてきて、自分の地元がないわけではないけれども、どの地域でも外部者として関わってきたところが多いなと振り返って思うなかで、「まもる」という言葉をどこから発するのか、その地域の人から発するのか、外から発するのか、どういう立場なのかはすごく難しいなと感じています。

私のバックグラウンドを話しておいた方がいいかなと思うことが大きくいうと2つあって、もともとの出発点が今回のプロジェクトに関わるきっかけにもなったかなと考えるんですけど、初めに勤めたのが旅行会社だったんです。ですから地域との関わりという点でいうと今やっているような地域づくりではなくて、観光から入りました。観光が地域を元気にする、豊かにするという側面がある一方で、どちらかというと、私は地域を搾取してしまうとか消費してしまうとか、そういった側面に現場を通じて対面することが多かったように思います。私のいた鹿児島では、観光業に従事している人が比較的多いのですが、非正規の方が多かったり、お給料がよいわけでもない。そういうなかで、観光ってなんだろう、誰のための観光なのかという問いを抱いたことが、私の活動の原点になっています。

もう1つは学術的な背景ですが、私は社会学を専門でやっていました。たまたま楠瀬さんと同じ九州大学の人文系で、ソーシャルキャピタルが専門の先生の下で強く影響を受けました。地域を動かすといったときに、お金や制度みたいなものも、もちろん地域を支える原点としてあると思うんですけど、それよりはそこに暮らす人みんなの関係性だったり、信頼を重ねていって蓄積される力だったり、そういったところが間違いなく地域の原動力になっていると学んだことが、私のもうひとつのバックグラウンドになっています。

長い間ひとつの地域で暮らしている人々がすごく羨ましくて。すごく誇りを持っているのに特別自慢することもない様子なんかは、私からするとすごくもったいなく感じてしまう。そんな妬ましさみたいなものが私の原点にあり、原動力になっているのかなと思うのです。

ですから、地域をまもると考えたときに、私自身は正直ずっと迷っていたところがありました。それは外の人がどこまで地域をまもることに関与できるのかということです。結局は外の人である私がどこまで自分の考えや哲学を持ち込んでいいのか。もちろん長く付き合っていきたいとは思うけれども、あくまで私はその地域に責任を負っていないという立場で、どこまで踏み込んでいいのか、すごく迷いながらやっているところです。

けれども、今回のプロジェクトを通じて、外の人間だからこそ何かしら果たせる役割があるのではないかと思えるようになりました。外部の視点で地域の良さを発見し、共感してくれる人を増やしていく。そうした関わりも「まもる」ことにつながるのではないか、と感じています。

堀尾 (東栄町観光まちづくり協会スタッフ。今回東栄町をガイドしていただいた) 私も移住者側だし、守りたいって軽く言っていいのか分からないですが、そんな中で一緒に育っていくというか、一緒に作っていく、そういうテーマやイメージがいいなって。ベトナムに行った時も、彼らがこっちに来てくれた時も、みんながありのままでいいんだと言っていて、本当にそうだなと思ったし、そう感じてくれたことがものすごくうれしくて、私たちも現地に行った時にすごくそう感じました。

地域に生きている人たちの暮らしがあって、日常があって、そこは続けていきたいと。時代が変わっていくごとに変化していくものはあるし、それは全然いいと思っています。その中で花祭も一回すたれそうになった地域もあったんですけど、移住者の方たちが頑張って盛り上げてくれて、今続いているところもあるし、そんなふうに形を変えながら育っていく、つながっていくのがいいなと思います。

藤本 鈴木と一緒に助成プロジェクトに関わっています。ベトナムベンヤン社と東栄町は、共に暮らしを大切にしているからこそ、絆がすぐに深まって感動する瞬間や、楽しい瞬間、心が動く瞬間が、相互訪問の合計2週間に詰まっていました。私は名古屋に住んで5年目ですが、都市部の暮らしではあまり感じる機会がない「人と人との関わり」によって心を動かされる場面がとてもたくさんありました。お互いの暮らしの知恵や工夫が、学び合いの中で、いい記憶や思い出として継承されていくこともあると感じていて、楽しい思い出や記憶も「守る」ことにつながっていると思います。

自ら立つこと、自ら律すること

楠瀬 僕は歴史学という自分が学んできた学問で地域を支援することをやっていますが、主人公は僕じゃなくて、地域の人たちです。大事にしているのは、法政大学名誉教授の岡崎昌之先生に教えてもらった「地域づくりの基本は自ら立つことと自ら律すること」という言葉です。こちらがリードして地域の人にやってもらうのが地域づくりじゃなくて、地域の人たちが自ら立って、自ら律して考えて動かないといけない。行政や外部団体がやってあげる地域づくりが多いですが、それでは継続的なものにはならないと思います。

文化資源を調査して記録するのは、普通は学者が行うのですが、僕は市民科学という方法をとっていて、研究者と地域の人が一緒に記録する。記録を通して気づくということがあるんですよね。だから、研究者だけが「すごいね」って気づいたらいいのではなくて、地域の人が「すごいね」「残したいね」と気づかないと行動に移れない。一緒に調べることで地域の人たちにも気づきがあって、その中で自ら立ち、自ら律するものになっていったら、それがまもるということにつながっていくんじゃないかなと思っています。

そういう学問をやってきたので、多くの人が感じる価値の基準を、学問として示していくべきではないかと思っています。その辺りは大学で学んだというより地域の人に教えてもらったことの方が大きい。地域で教えてもらったものを形にして伝えていきたいという思いを強く持っています。

鈴木 楠瀬さんのおっしゃることにすごく共感します。私は地域問題研究所で働いていて、行政計画をつくる業務などを行いながら、地域をまもるということに関わっています。計画をつくって終わりじゃダメだし、計画づくりにおいても、形だけのワークショップみたいなのをやってもダメで、結局は、そのプロセスで「誰がどんな思いで自発的かつ自律的に関わるか」、そこから初めて動きが生まれるのだと強く感じています。では、その自律的な気持ちは何がきっかけになって動き出すのかなというと、私たちは今回のプロジェクトを通じて、そのキーワードは「共感」だったのかなと思っています。

今回は観光まちづくりが共感のテーマになっていますが、共感を引き出すのって、すごく時間がかかるんです。丁寧に地域の声を聞いていき、みんながピンとくるのはどの辺なのかを探りながら、島田さんの直感の話じゃないけれども、この辺かなと思うところを攻めていくとか。それは難しいけれども必要だろうなと感じているところです。私たちがやっている行政計画をつくるような場面では十分にはできないこともあるんですけど、丁寧にみんなの声を聞いていきたいなと思います。

また、私たちは「まもる」だけではなくて「育てる」ということも同時にやっています。地域の人たちだけじゃなくて、外の人の知見や視点を借りながら育てているというのをすごく感じていて。だからベトナムに行った際にアイデンティティーや伝統とは何かといった話も出ました。何をもって伝統文化とするのかという議論もみんなでしたんですけど、それって当事者たちだけで決めるのではなくて、これまで残してきたものを、外の人たちに見てもらいながら決めていくのがよいのかなと。

たとえば、少数民族の人たちがかまどで薪をくべて煮炊きをしていたら伝統かもしれないけれど、電気やガスで炊いていたらそれはもう伝統的な暮らしを営んでいるとは言えないのか。多分そうじゃなくて、それも含めて私は伝統、今の暮らしだと思っていて。自分たちがやっている伝統のやり方がすごく素敵だなって外の人に思ってもらえたという気づきを得て、じゃあ、これを一部伝統として、あるいは自分たちの神聖なものとして残していこうとか、そういう判断をして折り合いをつけながらやっていくものではないか。それと同じようなことが、今の東栄町でも起きていると思っています。

花祭にしても旧来のやり方だったら、夜に始まって朝までやって、女性は参加したらいけないとか、いろんなルールがあったと思いますが、それを柔軟に適応力を持って変えながら、なおかつ外の人の「いいね」とか、こういうふうにしたらといったような提案も取り入れながら、柔軟に変えていく。そのあたりがまもるというよりは、一緒に育てていく、続けていく秘訣なのかなと、いろんな活動を見させてもらって感じました。

伊藤 (東栄町観光まちづくり協会の統括マネージャー) 花祭は東栄町で700年前から続いていて、僕も3歳から関わっていますが、皆さんの話にもあったように、お祭りを守ろうという強い意識で続けているわけではなくて、単純にお祭りが楽しいということが根本にあるように思います。その気持ちはすごく大事ですよね。その他にも東栄町には昔は田楽やいろいろなものがありましたが、それらは続いてきませんでした。続いている花祭には圧倒的な楽しさや面白さがあったんじゃないかな。でもどうやって花祭を続けていくのか、純粋に楽しいという思いだけでは継続が難しくなってきていますので、今はその点を考えないといけないところに来ていると思います。

以前は今以上に集落ごとの行事がとても多かったですし、祭りに関わっている人の割合も多かった。そういう日常的なシーンの中で、祭りを行うことの意味や文脈が受け継がれてきた部分があったと思います。住人が少なくなる中で、そのあたりを受け継いでいくことが難しくなってきている部分はあるのかなと感じているところです。だからといってそれを無理やりでもするっていうのは、また違うだろうと思うところがあって、面白さや楽しさをベースに持ちながら、地域の人たちと一緒に引き継いでいける場というのが必要なのかな。それは花祭だけに限らず、たとえば今日お昼に召し上がっていただいた鮎も、環境が変わってきて当たり前に取れなくなってきている現状があります。地域の人たちがだんだんと川に関わらなくなったり、東栄町に生まれ育っても鮎を食べたことがない人がいたり。それは地域の人たちが地元を楽しんだり、地域の素材をこれはいいものだよねって思える機会が減ってしまっているのかなと思っているので、そのような機会を作るのは大事だと思います。

その機会は、外から来てくださった方たちが価値を認めてくれたり、これすごいねって言われることで、そうなんだと思うことは多いと思うので、そういう機会を生み出せたらいいなというのは普段から意識しながらやってるのが、ぽたび(観光案内所)の取り組みの一つです。

地域の人々の暮らしを大事にする

楠瀬 民俗は変容して今に至っているわけなので、今あるものは変わったからこそ残ってきたと思うんですよ。変わらなかったからなくなってしまうことってたくさんあったはずなのです。僕は16年間新聞記者をやってきて、何度もそういう場面に出遭いました。

男性しかやれない祭りに女性を入れたくない、だから引き継げる男性がいなくなった集落は祭りをやめる。それも1つの選択です。でも、うちの集落はやめることを神様は喜ばないかもしれないから、女性を入れて残そう、と変えて残してきた。それぞれの選択があって、それぞれの今の形になっていると思うので、なんとか伝えていこうという思いがあれば、残っていくものも確実にありますね。

民俗の観光化には問題があると言われますが、地域のお祭りであれば地域の人たちの考えを尊重しつつ、違う形に変えながらやっていくというのはあっていいんじゃないか。そうしないと多分残っていけないし、その経緯を知ってもらうことの面白さもあると思うので。たとえば神楽などは長いので、観光的に見せるとしたらちょっと短くしないといけないといったようなことですね。そういった意味での観光の難しさはあるだろうとは思いますが。

島田 ちょっと話が変わるかもしれないですが、私には「まもる」というよりは「続く」とか、「つなぐ」ということの方がしっくりくる気がします。地域のことをやっていてすごく大事にしているのは、関わる人全員に私たちは「お客さん」じゃありませんっていうことを先に徹底的に伝えることと、必ず赴いて身体で感じる、身体知と呼んでいるものを大事にしてほしいということ。だから、言葉で説明するというより、歩くとか、香るとか五感で感じることをしたうえで過ごすということ。

あと関わり続けてもらうということは一回の訪問だけで終わらないということなのですが、まず一回は実際に来てもらわない限り次はありません。だから次があってそのあとも関わり続けてもらうには、一回目の体験をどうデザインするかというところに鍵があると考えています。そのことが次につながるとか続くとか、結果としてまもることになるのかなと。だから、お二人がおっしゃっていることはすべて、本当にその通りだと思います。

楽しいとか、面白いと思う要素があるから続いてきた。それは体験しない限りわからない。だとしたら、じゃあやってみようかなっていう人をどれぐらいつくることができるのか。つまりは暮らしや営みに興味を持つ人をなるべく多くつくり、それを続けていく地元の方たちが楽しんでいたらおのずと続いていく。地域のことは活性化しようと思ってやることではなくて、その「結果」として自然に起こることだという感覚を持って関わってほしいなと。それが結構大事なんじゃないかな。

あと地域の方たちの暮らしを邪魔しない、ということを大事にしています。外から人が来るからこうしてくださいというのではなく、毎日の暮らしのリズムの中で、ちょっと見せてもらっていいですか? ということの継続。だから、暮らしを見せてもいいと思ってもらえるか、暮らしの中に入っていこうと思えるかという、微妙なころあいが一回目でどう起こるかということが大事かな。私もいまは少しだけそのつなぎ役になれてきたかもしれないですが、最初はどうだったかと言ったら、関わりたいと思う何かがあり、それが原動力であって、この地域を良くしてあげようという気持ちではなかったことを明確に覚えています。私のメッセージとしては、自分が楽しいと思うことをやる。その結果、地域それぞれに必要なことが自ずと起きてくるんじゃないかということかな。

暮らしを大事にすることが本当に重要だと思います。自分の暮らしもだし、相手の暮らしも。初回で響く人は響くし、その時は響かなかったとしても、何日かあるいは何年か経った時に思い出すこともあったり、今日のこの経験が、自分が関わった違う場所で活きるかもしれない、そういうことかなと思います。

私が東京でしているのは、生活であって暮らしではないと感じます。私は東京生まれ東京育ちで何十年も東京で過ごしてきて、ある日気づいたんです。暮らしという漢字は草冠があって、日と書く。だから草木に触れて太陽と共にある。この漢字の一番下の日の部分が土になったら墓になるんですよ。だからそこの土地に自分の骨身を埋めるのか。自分がその土地の一部なんだって感じられることが何かしらあることが暮らしであるとしたら、私の感覚ではいまの東京にはそれがない。

さっき鈴木さんが言っていた地域の人々が羨ましいという感覚を、私は東京ですごく感じます。自分には田舎がないなぁとかよりどころがないなぁとか。でもいまは、関わっているみなべ町にそれを少しずつ感じ始めているという状況をもたらしてくれている地域の人にすごく感謝しています。それは受け入れてくださったからこそだし、この感覚をより多くの、東京しか知らない、特に子どもたちに伝えていきたいです。

これをもっと都市部の子どもたちにしてあげたいから、企業研修という形で展開しています。ちゃんと実行できている企業もあるけど、意図せずウォッシュになってしまっているところが多いので、いろいろな実例をもとに、手触り感のある本当の関わりというのはどういうものなのかを伝えていけるといいなと思っています。

伊藤 楽しいという部分について東栄町の視点で深掘りしていくと、誰かが与えてくれる楽しさではなくて、自分の軸で楽しさを作っていけるのがすごく印象的じゃないかと思います。都市にいると与えられるものがすごく多くて、その中から選ぶようになっていますが、自分の軸で本当に何がしたいのか考えられる環境が、地域にはあるのかなと思います。

観光の部分でも、先ほどお客さんじゃないという発言もありましたが、こちらが一生懸命楽しくしてあげなきゃ、と思ってしまうと、違うアプローチになってしまうのかもしれない。素材を提供するだけで、それをどう楽しんでもらうか。地域の中でもそこの意識を言語化していくことも必要だと感じています。

── 最後に一言ずつ、本日の感想をお願いします。

島田 「まもる」というキーワード設定があったので、いろんな話が聞けてすごく良かったと思います。 まもることは何かを大切にするってことの連続なんじゃないかな。東栄町でも、外の人が関わってくれたことで楽しくなったというのは絶対にあるはず。そうじゃないと元々の住民の方が受け入れるようにはならないですよね。そしてそこからまた渦ができてくるみたいな……。そんな楽しいことのすべてを総称するとポジティブ感情と言われるものになっていく。それこそウェルビーイングの大事な要素です。

楠瀬 僕もどちらかというと観光はプラスのイメージというよりは、意外とマイナスのイメージがあって。観光まちづくりという言葉をあまり聞いたことがなかったのですが、今日いろいろ話を聞いていて、観光が町のストリームのきっかけになっていくことが、すごくいいなぁと思いました。観光って観光協会だけがやることではなくて、本当は地域の人たちももっと関わってくれて交流人口が増えていくことがすごく大事だと思います。それは切り口が「食」でも、「まち歩き」でもいいし、「ものづくり」でもいい。いろんな切り口があっていいのです。そういうことを観光協会さんが少しずつ資源を見つけて発掘していって、そこにお互い共感して、知っているのが自分たちだけではもったいないから他の人にも知ってもらおうみたいな、そういう意識が広がっていくことで、素敵なまちづくりになっていくんじゃないかなと思いました。

一方でどこまでやるのかという難しさはありますよね。ここはどうしても重点地域としてやりたいというのがあっても、公的な団体だとある程度トータルでやらないといけませんので、全体を見ることも必要。観光がうまくいっている面だけではなくて、課題になる部分も一方では見つめていかないと、継続していかないと思いますね。地域づくりを見ていても、10年続いたところってなかなかないですよ。実際、10年やるとエネルギーが途絶えてしまいますし、どうしても同じ人間だけでやっているとマンネリ化していくので、外の人に関わってもらう新鮮味は必要かなと思います。今回そういう作用が起きている瞬間も見られたなぁと、すごく勉強になりました。ありがとうございました。

鈴木 助成プロジェクトは孤独を感じながら始めました。本当にやりたいという思いはあるけれど、私は外の人だし、どこまでやっていいのかなとか、観光まちづくり協会さんはとても少ない人数でやっているなかで余計に仕事を持っていくのは私のエゴですよね。そういう想いを抱えながら助成金をいただいてやってきましたが、私たちが掲げた地域力の向上、その学びが深まったというのもあって、今回やってよかったなとすごく思うのは、迷いながら関わっている今の私のやり方が間違ってないと思えるような、同じ方向を目指している方に出会うことができて、私だけが思い悩んでいるわけじゃないのを知ることができたことです。

島田さんがされているのは内と外との人の交流を生み出すようなスキームで、楠瀬さんは市民の方の力を借り、それを主体にして場をつくるやり方を構築されていらっしゃるというお話を聞いて、いろんなやり方があることを学べてすごく勉強になりました。今はあまり孤独感を覚えることはなくて、みんなで明るい気持ちでもっと楽しいことやっていこう、今やってることにもう少しみんなで突き進んでいこうとか、そう感じられたことが、私にとっての大きな成果だと思います。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.49掲載(加筆web版)

発行日:2025年10月21日