国際助成

contribution

寄稿

著者 ◉ キハラハント 愛(東京大学大学院総合文化研究科)

- [プログラム]

- 2021年度 国際助成プログラム

- [助成題目]

- アジアにおけるコロナ対策の民間による人権ベストプラクティスについての研究・相互学習とネットワーク形成

- [代表者]

- キハラハント 愛(東京大学大学院総合文化研究科)

「人権」の枠を超えて拡大した、人を守るネットワーク~「アジアにおけるコロナ対策の民間による人権ベストプラクティスについての研究・相互学習とネットワーク形成」プロジェクトから

多様なアクターとの出会い

2019年末から、コロナ禍の緊急事態の中で、国が人移動を制限し、ワクチンやマスクを提供し、検査の体制を整えたり、各種の支援体制を検討して提供したりする傍ら、国以外のアクターにも人を守る動きが多くあった。2020年に、国連人権高等弁務官事務所からの依頼で、国家以外のアクターがコロナ禍にあってどのように人権を守るイニシアチブを取ったか、「ベストプラクティス」と言えるような良い事例の情報を集めた。

すると、調べた活動や関わる人たちについて、大変な興味が沸いた。理由の一つは、活動に関わっているのが、通常人権を擁護するアクターとして認識されていないアクターが多かったことである。また、それらの活動は、創造性に富み、地元の素材や人材、ネットワークを使って迅速に取り組まれていることも印象的だった。より詳しくその体験や成功の秘訣、活動をしている人の考えなどを知って、お互いに教え合ってより大きなネットワークができないか、というのが、トヨタ財団の国際助成プロジェクト「アジアにおけるコロナ対策の民間による人権ベストプラクティスについての研究・相互学習とネットワーク形成」の始まりだった。

だから、このプロジェクトには、色々なパートナーがいた。たとえば、インドネシアでコロナ禍中に小学校が閉鎖され、何十キロもバイクで山道を越えて山村に行き、屋外で授業をした先生たちの同志グループは、「子どもたちには勉強を続ける権利がある。子どもが動けないなら先生が動けば良い」と、山村に通い続けた。

また、あるタイのパートナーは、どこでマスクが手に入るかをウェブサイト上でマップにし、皆が無料で閲覧・書き込みができるようにして皆の健康の権利を守ることに貢献したが、このパートナーは、ただ自分の技術を使って自由時間に無償でサービスを提供した、一個人である。

シンガポールのパートナー、Migrant Support Coalition (CMSC)は、難民・移民を援助するということについて、国との関係性について多くのことを考慮しながら、国とつかず離れずで活動していた。上智大学に所属する学生が運営している、Sophia Refugee Support Group (SRSG)という難民および庇護希望者の支援グループや、クラウドファンディングで、インドの地域に根ざした活動をする非政府機関(NGO)や慈善事業を財政的に支援した学生グループなども参加した。

共通するテーマによって、シンガポール・日本の移民・難民の人権について、インドネシア・東ティモールの教育の権利について、タイの健康の権利と技術について、フィリピンと日本の人道援助分野について、の4つのグループとなった。合計200以上の個人や団体との関わりがあり、言語の壁、距離の壁、自由時間の壁、コミュニケーション方法の壁、技術の壁、通信環境の壁、など、多くの壁があることから通常は出会わないパートナーが出会い、多様な場所や媒体での連携ができた。そもそも多様なアクターが集まることに対する壁も大きく、それを超えるコミュニケーションについても、学びの一つとなった。これはトヨタ財団の国際助成プロジェクトに組み込まれた柔軟性のおかげだと、つくづく感謝をしている。

プロジェクト活動の学び

プロジェクトの内容も当初の想定より多様になった。タイ・東ティモール・日本のプロジェクトパートナーへの相互訪問が実現し、意見や情報の交換をしたり、直接活動の様子やサービスの提供を受ける人たちの話を聞くこともできた。教育の権利と教育の「場」の関係性について、プロジェクトメンバーで学術論文を発表したり、国際人権会議で成果を発表したりなど、学術的な活動もしたり、もっと直接お互いに話を聞いて、その内容を公開したく、合計4件のインタビュー記事を公開したりもした。

移民・難民グループでは5回にわたって各テーマに沿ったコンサルテーションを行い、そこで要望のあったアドボカシーについてのワークショップも開催することができた。

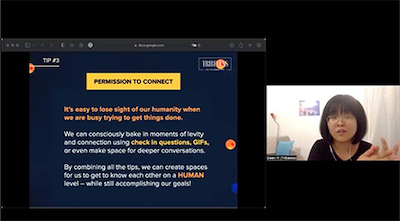

私が参加した中で特に心に残っているのは、隔離や移動制限などによって人とのコミュニケーションが限られ、脆弱な立場にある人々が孤立しやすい際に、限られた対面・オンラインのコミュニケーションの中で「共感」を生み、育てる重要性と方法について、マレーシアのTRIBELESSという団体からのスピーカーが話してくれた回である。

学んだことや考えたことは多い。東北の震災後に助産婦さんが始めた出産直後のお母さんたちの自助団体と言える「まんまるママいわて」の佐藤美代子さんの話で印象に残ったのは、彼女たちはまったく「人権」に関わっているという意識がないということだ。また、被災者が多く多様な中で、被害が比較的小さかった被災者は、自分が被災者としてサービスや利益をうけては申し訳ない、という気持ちがあるらしい。つまり、「人権」を守りますよ、と言って入ってくる援助の手には頼りにくいこともあるのだろう、と思った。

市民社会ネットワークの醸成へ向けて

緊急時に人を守りたいと思うアクター同士のつながりの速さと強さについても、驚くことが多かった。たとえば、タイでは、個人が開発・公開したマスクマップには、ウェブサイトを維持するためのスポンサーが迅速につき、個人に負担が少なくサービスを続けることができた。

また、病院にどれだけ人が並んでいるかという列をモニターするアプリを無償で開発・提供したのは一企業で、政府が素早く連携することにより、そのサービスはより多くの病院の情報をアップデートできる仕組みができ、人々が通院や投薬を記録する健康管理に使うアプリともつながったと言う。

他の例でも、フィリピンでフェイスシールドが必要だった際には、竹で民芸品を作っているワークショップと、職場が閉鎖された技術者たちが素早く連携し、竹を使ってフェイスシールドを作って人々に提供したりもしている。

プロジェクト期間中にできた人々や団体との関わりは、今後国連人権高等弁務官事務所の市民社会のネットワークの中に形が残るようにして行く予定だが、このプロジェクトを通じて出会った多くの人や団体と直接的なつながりを維持できるようにしていきたい。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No. 49掲載

発行日:2025年10月21日