国内助成

contribution

寄稿

著者 ◉ 斎 典道(特定非営利活動法人PIECES)

- [プログラム]

- 2022年度 国内助成プログラム

- [助成題目]

- 子どもの孤立を防ぐための協力・共創プラットフォームの構築プロジェクト

- [代表者]

- 斎 典道(認定特定非営利活動法人PIECES)

- ※この情報は助成決定時のものです。

「ともにいる」から始まる、まなざしとつながり

子どもを取り巻く「孤立」の現状

「周りに人がいなかったわけじゃない。でも迷惑かけちゃいけないと思って話せなかった」「一人でもいいから、ちゃんと話を聞いてほしかった」

これらは、これまで私が実際に関わってきた子どもたちが伝えてくれた言葉です。孤独・孤立が昨今の大きなテーマになる中で、安心して他者を頼れない、頼れる存在がいない、頼っていいことを知らない、そんな孤立した状況にある子どもたちも少なくありません。

このような状況の中で、近年国も孤独・孤立への対策を重視し始めています。各地に相談窓口が設けられ、専門職の配置も進み、行政等の後押しにより民間の支援団体による居場所なども増えてきています。

当然、それらが重要な役割を果たしていることは間違いありません。

一方で、子どもが「専門的な関わり」や「真っ当な支援」を求めているかというと必ずしもそうではありません。情報へのアクセスや心理的なハードルも相まって、支援機関や支援サービスを利用すること自体に抵抗感を抱いている現状もあります。おとなが居場所などを用意して、一生懸命「支援しよう」とすることで、かえって息苦しさが生まれているようにも見えます。

子どもが日常の中で小さなしんどさや痛みを感じたとき、「ねぇ、きいて…」「実はさ…」、そんな一言を自然と受けとれる環境をいかにして築いていくか。それがいま、私たちの社会に問われているように思います。

組織や地域の枠を超えた、探究と実践のフィールドづくり

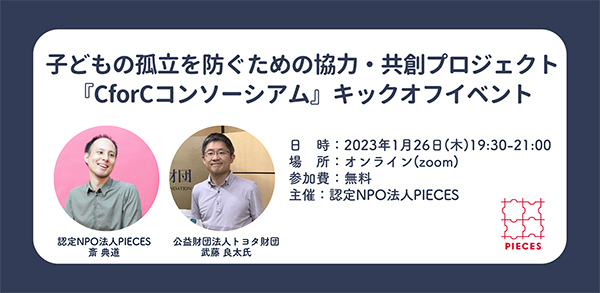

そのような問題意識から、2022年にNPO法人PIECESが発起団体となって「子どもの孤立を防ぐための協力・共創プラットフォームの構築プロジェクト」がスタートしました。

本プロジェクトは、PIECESが2016年から実施してきた、子どもと関わる市民・支援者向けのプログラム「Citizenship for Children(CforC)」が各地に広がっていく中で、より多くの団体や機関等と一緒に、「市民性」についての探究と実践を重ねていきたいという想いから始まりました。

「専門性」ではなく「市民性」。権利や尊厳への理解が根底にはありますが、特別なスキルや専門性の獲得は志向していません。子どもに何かをさせるでも、してあげるでもなく、ともにいること。時間や体験を共有し、その時々の感情を共有すること。ひとりの人として、安心してそこに居たいと自分も相手も思えるような感覚やつながりが生まれることが大事だと考えています。

2025年8月時点で、本プロジェクトには10のNPOや非営利機関が参画しています。各団体や機関同士のゆるやかなつながりと学び合いを大事にしながら、それぞれの地域で市民性を育むための共創的なアクションを重ねています。

プロジェクトの歩み

本プロジェクトは、「まなぶ」「つくる」「ひろげる」という3つのカテゴリーでこれまで活動を進めてきました。

【まなぶ】

参画団体が月に1度程度オンライン上で集い、それぞれが活動している中での問いや葛藤を持ち寄り、対話する機会を重ねてきました。活動開始当初は、参画団体のみのクローズドな形式で行ってきましたが、この場での知見をより多くの方々と共有したいという思いから、紹介制により参画団体以外の参加者にも開いたセミオープンな場づくりにもチャレンジしています。

これまでに扱ってきたテーマは、「こどもの声を聴くとは?/現場での効果的なリフレクションの実践について/立場や役割を超えて、ひとりの人として出会うとは?」などがあります。

参加者からは「まなびの会の後に団体内で話す中で、普段の活動で感じていた違和感の正体を言語化できた」という声や、「子ども・若者の自立にとって居場所が果たす役割とは?」という新たな問いが生まれるなど、深い学びや対話が生まれ続けています。

【つくる】

参画団体同士の協力・共創によって、団体内のスタッフや関係者、地域の方々に市民性のエッセンスなどが届くような協働プログラムが各地で行われています。

その1つとして、2024年には東京都稲城市での市民向けプログラムを、一般社団法人Life isとNPO法人PIECESの協働によって実施しました。

Life isはこれまで東京都多摩市で重症児者向けの福祉事業所「+laugh(アンドラフ)」を運営してきました。2拠点目となる事業所「+laughイナギ」を立ち上げるにあたって、地域の人たちとのつながりを深めるきっかけとして、3回連続の研修プログラムを実施しました。

プログラムでは「子どもに優しいまちづくり」をテーマに各回にゲスト講師を迎え、講義や参加者同士の対話、ワークショップを行いました。参加者からは、「自分自身のことを振り返り、さらに皆さんともお互いに認め合うことができた」といった感想が寄せられています。プログラムを通じて、地域住民同士のつながりが生まれたり、プログラム後も参加者が+laughイナギに訪れるようになるなど、地域に温かなまなざしと協力的な関係が広がっています。

【ひろげる】

市民性を核とした協力・共創の輪を広げるために、2025年6月には「Unnamed CARE Forum-“名前のつかないケア”を巡る7日間-」![]() と題するフォーラムを開催しました。

と題するフォーラムを開催しました。

オンライン&対面で開催された1週間の各イベントには、延べ434名が参加。“名前のつかないケア”をテーマに、「ともにいること」「声を聴くこと」の真の意味、様々な場所・場面で使われる「ウェルビーイング」を社会全体としてどう実現するのか等について、イベント内外でさまざまな発話や対話が繰り広げられる機会となりました。

フォーラムの様子は、こちらのnote![]() に7日間の記録を残しているので、是非ご覧ください。

に7日間の記録を残しているので、是非ご覧ください。

「ともにいる」ことから

本プロジェクトを通じて、「協力・共創」がもたらす価値やダイナミズムを強く感じています。一方で、共創や対話は手間のかかるプロセスでもあります。同じ組織の中であれば、言葉を交わさなくてもなんとなく通じてしまうことも、一つずつ確認したり、ひと手間加えたりしながら前に進めていく。それら一つひとつを振り返れば、時間的にも精神的にも多くのエネルギーを費やしてきたのは間違いありません。

ですが、そのようなある種の面倒くささをおもしろがり、あいまいさや不確実さを携えながら「ともにいる」を積み重ねていくこと。そのプロセスの先に、この人になら頼ってみようと思えるつながりや、自分がそこにいることへの安心感、異なる他者を大切に想うまなざしが生まれてくるように感じています。

いろんなことが便利で効率的になり、無駄や手間が削がれ、他者への関心が薄れていく社会。その中で、誰かの声にじっと耳を傾けることや、「ともにいる」ことは面倒なことかもしれません。

だからこそ、ひとりの人と人として「ともにいる」ことの心地よさや豊かさを、このプロジェクトを通じて体現しながら、協力・共創の輪を広げ続けていきたいと思います。