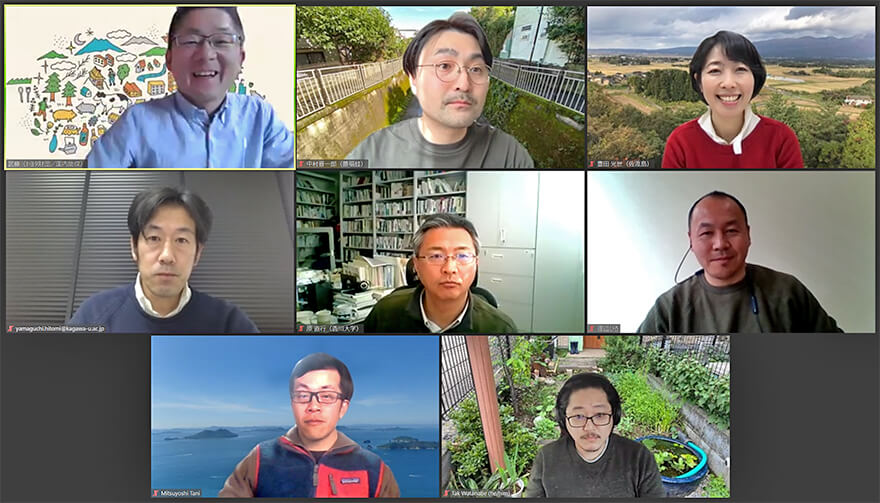

本特集の初回は、「環境分野」に関わる取り組みを推進されている3つの助成対象プロジェクトの方々にご登壇いただき、それぞれのプロジェクトにおける「実践」と「研究」の関係性を紐解きながら、「連携」が持つ意義やその姿をどう捉えているかに焦点をあてました。

※本ページの内容は広報誌『JOINT』に載せきれなかった情報を追加した拡大版です。

多様な連携の形が新しい変化を生み出す

東京大学 特任助教などを経て、現在名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻 准教授。市民団体「善福寺川を里川にカエル会(通称:善福蛙)」共同代表。2020年度国内助成プログラム「善福寺川がつむぐ、世代を超えた協働 ―都市の水辺環境再生プロジェクト」助成対象(代表:三田秀雄)。

それぞれの活動プロジェクトについて

武藤 「善福寺川が紡ぐ世代を超えた共同チーム」共同代表の中村さんからお願いします。

中村 善福寺川を里川にカエル会、通称善福蛙の中村と申します。会に3名いる共同代表の1人です。会のコンセプトは非常に明確で、市民力によって善福寺川を里川に変えようということを掲げて、2011年から10年ほど活動をしています。会の立ち上げ当初、ちょっと手伝ってくれないかと言われたことがきっかけで携わるようになり、以降どっぷりという感じです。

ちなみに、本日新潟から参加されている豊田さんは、会の立ち上げに全面的に協力してくださった方で、今も支えていただいています。

私は普段は名古屋大学で水や流域の視点から地域づくりに関することを教えていますので、今日の立ち位置はなかなか難しいのですが、いつもこのような場では善福蛙の中村ですと自己紹介させていただいております。

どうぞよろしくお願いいたします。

2012年から善福寺川を里川にカエル会で活動。自らの原風景である身近な自然の保全・再生、普及啓発に取り組む。すぎなみ環境ネットワーク、井の頭かいぼり隊、遅野井川かっぱの会としても活動。

渡辺博 善福寺川を里川にカエル会、事務局長の渡辺博重と申します。私たちがフィールドにしている善福寺川は、僕にとっては子どもの頃よく遊んだ原風景です。

大人になってしばらくは覗きにも行かなかったのですが、ちょっと体調を崩した時期があり、そのときにフィールドに戻って野鳥観察などを始めたのがきっかけで、周りの環境が劣化していくのを実感していたところ、この善福蛙が結成されるという噂を聞き、2012年頃から参加しています。

今は身近な自然の保全や再生に携わるボランティアグループにいくつか所属していますが、地元杉並ではすぎなみ環境ネットワークというところに所属して、環境学習のサポートを行っています。それから、善福寺川のお隣の神田川の源流である、井の頭公園の自然再生保全に携わるかいぼり隊でも活動しており、もう一つ、遅野井川かっぱの会というところにも所属しています。生態系サービスを受けすぎたので、その恩返しということでこの活動を続けさせていただいています。

今日はよろしくお願いします。

善福寺川を里川にカエル会の活動に2014年から参加。上智大学国際教養学部、グローバル・スタディーズ研究科で文化人類学の准教授を務めるほか、在住地の東京都杉並区で水辺環境の保全活動に取り組んでいる。

渡辺剛 初めまして。渡辺剛弘と申します。私も善福蛙のメンバーですが、上智大学で教えています。善福蛙の活動はローカルの住民として参加し始めましたが、研究にも携わっているので、今の状況ですと立ち位置があやふやになってきていて、自分自身もよくわからない状況です。

私がこの会に出会ったのは2013年で、娘が小学校でイベントチラシをもらってきたのがきっかけです。第15回日本感性工学会大会で蛙が特別企画をするということで、そのときに初めて参加しました。子どもを保育園に送迎するには川を渡って歩かないといけなくて、そのときに子どもと一緒にあの鳥ってなにかなとか、蛇やスッポンが泳いでるねと話をして、そういうきっかけで川に関心を持ち始めました。ちょうど同じ時期に大学の方で北海道の釧路湿原をフィールドにする研究やプロジェクトが始まる寸前で、私は文化人類学が専門なので川や自然保全のことに関してはよくわからなかったのですが、とてもいいきっかけなので、蛙を通していろいろ勉強したいと思いました。

私は東京生まれなのですが、育ったのはアメリカのニューヨークの郊外で、川のすぐ横に住んでいました。善福寺川に似たような小川で、とても臭くて汚れていて氾濫しやすい川でしたが、一応大都会の中を流れる川なので、地域の都市化や工業化の歴史にも直接関係していました。子どもの頃はよく川に釣りに行ったり、自転車に乗って上流まで行くようなことをして遊んでいました。ですので、自分の子どもたちにも自分の故郷の川である里川で同じように経験してほしいと思い、この蛙の会に参加し始めました。

中村 まずは、私たちの団体の簡単な概要をお話したうえで、助成を受けているプロジェクトの内容について触れさせていただきます。私は宮崎県出身なので、最初に善福寺川を見たとき、これは川ではないと思いました。もちろん今は川だと思っていますが、コンクリート3面張りで、その中が深く掘り込まれて川になっています。東京だけではなく、他の大都市でもやはり同じような川の風景が生まれてしまっている状況です。

都市河川にはいろいろ課題があるのですが、一般的に言われている現象や課題がいくつかあります。そのうちの一つが洪水の増加です。昔の善福寺川周辺は野菜やお米などを生産して江戸の中心地に向けて売りに行くような場所でした。そのため、土地は畑や田んぼ、または雑木林が主体でしたので、降った雨は多くが地面に浸透して、川に出てくる水というのは一部で済んでいました。しかし、現在の善福寺川は、ほぼ全体が住宅地となっていて、アスファルトで覆い尽くされていますので、降った雨は地面に浸透しにくく、多くの雨がそのまま川に流れてしまいます。そうなるとどうしても川の容量が必要になるので、深く掘って容量を確保しなければいけなくなりました。ただ、それでも一定以上のちょっとした大雨が降るとすぐに増水してしまうという課題があります。また、雨が浸透する量が減ると湧水が消失します。善福寺川の近くに住んでいる故老の方が描かれた大正期頃の様子を見てみると、その頃はポコポコと音を立てて湧水が沸いていたというくらい、元々地下水と湧水が非常に豊富な場所だったのです。また、善福寺川で子どもたちが川流れをしているくらい水が大変豊富で、川と人がとても近い関係でした。今の善福寺川は流域の中の湧水はほとんどなく、他の川から水を持ってきたり、電気で地下水をくみ上げながらなんとか維持しているという状況です。

里川とはなにかという定義は難しいのですが、人と健全な関係性が保たれている川、その状態ということを私たちは定義しています。人と川との関係性の再構築と言ったらいいと思いますが、市民に対して川の説明会、川の掃除、小学校の出張授業などいろいろやっています。先ほど渡辺博重さんからお話がありましたが、これは直接的ではありませんが、私たちの活動の一部として、遅野井川という、地域で忘れられていたような水路をこのように再生するということをやりました。

国内助成を受けて実施しているプロジェクトの内容ですが、基本的には今お話したような内容です。まず、水循環を回復して空間を回復する。人と水辺の関係性を回復するということを掲げています。具体的には大きく三つ、場作り、仕組み作り、情報作りということを協働チームでやっています。にぎわい、繋がり、気づきを育みながら、それによって善福寺川の本来の価値を地域の皆さんに知ってもらう、もっと言うと、これらの活動を通して地域の方々を巻き込みながら、ふるさと愛というものを醸成していこうというようなことを考えています。

もう少しご説明しますと、まずは場づくりのかわせみプロジェクト。現在、川は川、道路は道路、町は町というように完全に分断されているわけですが、それを緩やかにつないでいこうということを、ワークショップを通してやっています。あとは最近杉並区の理解のもとで小さな自然再生という、川の中に小さな自然を再生する取り組みを行っています。それから、東田中学校の子どもたちと雨水を貯留するような雨庭作りを行って、先日1つ完成しました。あとは親子の方々に善福寺川を再発見してもらおうというイベントを開催していて、川調べを毎月開催したり、イベントを開催しています。仕組み作りですが、地域の中で主体をいかに形成していくかというのは都会の川でも全く同じ課題を抱えていて、これは渡辺剛弘さんを中心にやってもらっていますが、善福寺川の未来をつくる会議というのを開催して、実際に将来ビジョンを描くということをしたり、あとは皆さんの中にこういうことをやりたいという思いは地域にいろいろあるのですが、それを相談できるような場所がないので、水をめぐる相談所を開設したりしています。まだ実現できていないこととしては、善福寺川感謝祭がありますが、これはいつか開催したいと思っています。最後は情報作りです。繋がりマップ作りという名称で情報を統合化するようなことをしたり、善福寺川を紹介する本作りも進めています。今まさに動いているのは看板づくりです。

今後の展開ですが、東京には人がたくさんいるから繋がりやすいかと思いきやそうでもなくて、繋がりを広げる活動というのがなかなか困難な状況ですので、それをいかにやっていくかということが大きな試みです。先日、助成プロジェクトの一環として活動10周年記念のオンラインシンポジウムを開催しました。コロナ禍でもできることからコツコツと活動を継続することで、コロナ禍以前の活動よりだいぶ活発化しています。毎月なにかしらの活動をしていますので、ぜひ遊びに来てください。

武藤 中村さんありがとうございました。では、続いて佐渡島探求の学び研究会の豊田さん、よろしくお願いいたします。

佐渡島森里海探究プラットフォーム企画チーム共同代表。新潟大学佐渡自然共生科学センター准教授。佐渡島をフィールドに自然共生社会の実現に向けた対話や合意形成の研究に従事。専門は、環境哲学、合意形成学、子どもの哲学。2021年度国内助成プログラム「自然共生の価値創造に取り組む共創プラットフォームの構築」助成対象(代表:長島崇史)

豊田 佐渡島探究の学び研究会の共同代表をしています、豊田と申します。新潟大学には佐渡島に佐渡自然共生科学センターという研究所があり、そちらで教員をしています。佐渡ではトキの野生復帰、生物多様性保全などがプロジェクトとしてとても盛んに行われているのですが、そういったプロジェクトを社会の観点からサポートしていくような研究をしています。自分の専門がなんだかよくわからなくなってきているのですが、合意形成の研究、地域での対話の場づくりなどをしています。元々は東京工業大学の学生として佐渡に研究に通っていて、博士論文はトキの野生復帰をめぐる合意形成について書きました。なぜ佐渡島に通い続けるのか、みんなに不思議がられていたのですが、恋をしてしまったような感じと言いますか。なんでそんなに好きなのかと新聞記者さんに聞かれて、人を好きになるときに理由なんてないですよね、と言ったこともあるくらいです。それでずっと佐渡に関わっていきたいなと思い、2015年に新潟大学に移り、今はここで暮らしながら、そういった市民参加の研究をしています。

私たちのプロジェクトは、自然共生の価値創造に取り組む共創プラットフォームの構築というテーマで行っています。目標は、自然共生をテーマにいろいろなアクターが繋がるようなプラットフォームを構築することです。こうした目標があるということは、人の繋がりがなかなかうまく形成されていないという問題があるということでもあります。佐渡島は、先ほど申し上げましたように、トキの野生復帰という大きなプロジェクトを遂行してきた地域なので、環境活動に従事するアクターはたくさんいます。かつては、そういう人たちが繋がりあって情報交換をするような場があったのですが、今はそういった場がすっかりなくなってしまっています。2008年に最初の放鳥があり、15年ほど経ちました。未来に発展していく方向性がなかなか見えず、悩んでいらっしゃる団体さんもいると聞いています。ですので、もう一度さまざまなアクターが繋がる場を作りながら、特に子どもたちに環境学習の教育をしていくときに、子どもたちの探究心を育むような学びの場を作っていきたい、探究というものを大切にするプラットフォームを作っていこうとしています。

私たちは、2020年度にトヨタ財団の国内助成プログラムしらべる助成を受けました。環境学習や学校の中でのプロジェクト学習のリサーチなどをして、単なる情報の教授ではなく、アクターを育んでいくような学びの場というのは今どうなっているのか、いかにあるべきかということを調べてきました。その延長線上として、2021年度には国内助成プログラムに新設されたプラットフォーム作りの枠組みで助成を受け、そういった探究的な学びというものをさらに活性化しながら、一人ひとりのアクターがエンパワーメントされていくといいなと思って活動しています。長島崇史さんという佐渡市役所の職員、市役所職員として参加しているわけではなく、有志として参加していますが、その方と、斎藤紗織さんという学校の先生、そして私の3名が共同代表で進めています。立場が違う人間が集まっていますが、それぞれが自分たちで環境のプロジェクトを進めてきた経験があるので、そうした経験も持ち寄りながら、どうにかより多くの人を巻き込みつつやっていこうとしています。

プロジェクトでは二階層のプラットフォームを考えています。一つは佐渡のアクターが繋がりあう、根を張って地域に形成されるようなプラットフォーム。もう一つは広域プラットフォームで、そういった活動を支えるためにも、島外からのリソースとして資金や人をどんどん集めていきたいということで、島外とのコネクションを強化していくクラウド型プラットフォームです。これらを同時進行で2021年10月からスタートさせています。

先日、ワークショップをしながらどんなアクターがいるのか改めて洗い出してみたら、100くらいの団体や個人がサステナビリティや自然共生に関わる活動をしているということがわかりました。このような人たちを一気に繋いでいくことは難しいかもしれませんが、共通の学びの場のようなものを作りながら、ネットワークを強化していくことを目指しています。

武藤 豊田さんありがとうございました。今のお話の中にあった共同代表の3名がまさに立場とセクターを超えた繋がりですね。斎藤さんと長島さんにも本日ご参加いただければと思っていたのですが、平日日中の開催ですので、行政職員と学校の先生はやはりご都合がつかなかったため、お二方の思いも今日は豊田さんが集約しながらまたお話いただければと思います。なお、お二方にはご寄稿いただき、座談会と合わせて掲載する予定です。

それでは最後になりましたが、研究助成からご出席の皆さんお願いいたします。

香川大学農学部准教授。生物活動の場としての沿岸海洋を物質循環の視点から理解することに当たっている。研究上のキーワードは光,親生物元素,一次生産者。瀬戸内海を主たる現場調査海域にしている。2019年度研究助成プログラム「きれいな海から豊かな海への実現戦略 ―瀬戸内海の環境と資源のマネジメント」代表者。

山口 初めまして。香川大学の山口と申します。私は子どものときから海が好きで、今も海の研究をしています。

大学受験の頃は、公害問題や環境問題で沿岸の海が騒がれていたので、汚れた海を自分の手で再生したいと思い、海のことを学ぶために大学に入りました。

ただ、大学で海に関する学びを進めるうちに、海をきれいにしたい、良くしたいという思いはありながらも、我々が身近な存在である海のことをこんなにも知らないのかということを痛感しました。

そこで、まずは海をきれいにしたいという以前に、海に備わる生態系の仕組みを正しく理解することが大事なのではないかという思いに至り、今は海の生物生産を理解するための研究に取り組んでいます。研究助成を受けて実施しているプロジェクトにもそういう立ち位置から参加させていただいています。

本日はどうぞよろしくお願いします。

香川大学経済学部教授。専門は地域活性化論、エコツーリズム論、グリーンツーリズム論。研究者もフィールドでアクションを起こしながら研究する「アクション・リサーチ」の手法を取り入れて、観光による地域活性化研究を行っている。

原 香川大学の原です。山口先生は農学部ですが、私は経済学部におります。私は元々農業経済学を専攻しており、その中で歴史、農業経済史を学びました。香川大学に教員として赴任して、2003年にイギリスに1年間留学するチャンスをもらえたので、農村景観の歴史を研究しに行ったのですが、イギリスの農村の美しさに圧倒されました。もともと環境や自然がとても好きで農業経済を選んだのですが、帰国してから研究テーマをがらりと変えて、日本のグリーンツーリズムやエコツーリズムを研究テーマにしました。

客観的に研究するだけではどうも面白いとは思えないタイプで、自分自身もプレーヤーとして入っていくスタイルが合っていると思ったので、いわゆるアクションリサーチといって、研究者自身もプレーヤーとして現場に入っていって、そこで変化が起こったときに、その変化を観察していくようなスタイルでやっています。

香川県は日本で一番小さな都道府県なのですが、このようなところでエコツーリズムやグリーンツーリズムと限定してしまうと非常に狭い領域になってしまうため、これはあまりよくないなと思い、エコやグリーンという言葉を外して、観光全般であるとか、それに関わる地域活性化に関することをやりだして10年くらいになります。

先ほどのアクションリサーチの話で言いますと、2011年に1年間、いわゆるサバティカルで研究休職を取り、高知県の四万十川でカヌーのガイドをやりながら、どうやったら自然体験施設の経営改善ができるのかというようなこともやりました。忙しくてここ3、4年は全くできていないのですが、当時は自分自身もツアーを作ったりしていました。そういう経緯もあり、現場で実際にガイドをやられている方たちには知り合いが多く、この後お話される谷さんともそういうところで知り合いました。そのような形で自然や環境を守りながら、観光を通じて地域の活性化を研究してきました。

地域に住まれている方、あるいは住まれた経験のある方はわかると思うのですが、地域の人たちは好きで環境破壊をしているわけではなく、やむを得ず生活のためにというほうが多いです。むしろ都市住民のほうが自然や環境の良さをわかってくれているので、自然や環境の良さそのものにお金が落ちる仕組みを作らないといけないなと思い、地域の人たちと一緒に観光を使った地域活性をやっているところです。今回、山口先生が含まれる農学部の海研究のチームから、こういうことをやろうとしているという話をもらって、今日参加されている谷さんと、もう一人横山さんというガイドの方がいるのですが、このお二人に協力をお願いして、研究成果を使った観光ツアーを作れないかということをやらせてもらったところです。よろしくお願いいたします。

一般社団法人かがわガイド協会、NPO法人アーキペラゴ所属。海や川をメインフィールドとして、自然体験を通して学ぶツアーや活動、リスクマネジメント講習を行っている。また、所属するNPO法人で海の環境保全(海洋ごみの削減)にも取り組んでいる。

谷 先ほど原先生からご紹介いただきました、谷光承といいます。フリーで自然体験のガイドをやっています。今回のフィールドは海が多かったのですが、川を使ってのリスクマネジメントの講習、川の指導者育成などもしております。香川には大きな河川があまりないので、高知県の仁淀川や四万十川に行っての活動や、地元の川でも自然観察ができるところはたくさんありますので、主に子どもたちを対象に、水質の調査や水生昆虫の観察などもしています。

今回の海のフィールドで言うと、里海ガイドという活動をしています。我々のフィールドである瀬戸内海は、沖縄のような大自然がある場所ではなく、人と海の繋がりが深い場所になりますので、自然も楽しむけれど、身近な自然や人と海の繋がりというところに気づいてもらうようなガイドをしていることが多いです。それと同じく海のことで言いますと、NPO法人アーキペラゴという団体で、近年世界的な問題になっている海ゴミを減らすための活動を市民団体を巻き込みながらしています。テーマとしては瀬戸内から美しい海をということで、海は繋がっていますので、目の前の海から広げていくというような活動をしています。

今回の助成の全体テーマになると思いますが、私は実践がすごく大切だと思っていて、私の場合は現場に行ってなにかしていることのほうが多いように感じています。趣味のルアー釣りでも、海ゴミのことでも海によく出かけて行っているので、海に出ている機会がとても多いです。どうぞよろしくお願いします。

山口 それでは、私たちが進めている研究助成のプロジェクトの全体像に関する説明をさせていただきます。きれいな海から豊かな海への実現戦略、瀬戸内海の環境と資源のマネジメントということで、2年間の助成をいただいています。具体的な活動内容ですが、水産資源の減少という問題を背景とした瀬戸内海の環境生物関連の研究と、瀬戸内海の観光資源の開拓とガイド養成、ツアー作成ということをやっており、この二つを融合させて一つの助成事業としています。

瀬戸内海は、1980年代後半以降漁獲量が激減していて、近年における漁獲量は、この60年間の中で最低水準です。これとほぼ同時期に起きているのが、海水中の栄養成分、溶存無機態窒素(DIN)と呼ばれるものの濃度の低下です。

さらにこれと時をほぼ同じくして起きているのが、瀬戸内海を囲む陸域から瀬戸内海に入ってくる窒素量の減少です。後背陸域から瀬戸内海に入ってくる窒素量の減少というのは、かつて高度経済成長期末期に、栄養過多にあった汚れた瀬戸内海をきれいにしようと環境政策を推し進めた努力のたまものです。ところが、この政策が効きすぎて、海はきれいになったけれども、それに伴って魚が減ったということが、解明はされていませんが、言われています。このような状況なので、今、瀬戸内海では、陸から瀬戸内海に入る窒素量を再調整することによって、海域の栄養塩、DIN濃度というのを人為的に管理しよう、そしてその管理に伴って、漁獲量を再び人の手で上げようという、挑戦的な試みが政策として進められようとしているところです。

先ほど解明されていないと言いましたが、陸からの負荷が減ることで海域の栄養塩が減り、その結果魚が獲れなくなったというのは、定性的に見ると、これは正しいだろうと思います。ただし、いろいろ考えなければいけない部分があるというのも事実です。まず、陸からの負荷が減って海水中の栄養塩が減ったという部分ですが、瀬戸内海の栄養塩濃度というのは、陸からの負荷だけで単純に決まるものではなく、他にも負荷源になる要因はいろいろあります。さらに言うと、入ってきたあとの海の中での生物や非生物が絡むさまざまな過程を経て、最終的に海域の栄養塩濃度が決まります。理屈は今申し上げたようなことなのですが、栄養塩負荷に対する陸域以外の影響というのは、よくわかってないというのが実情です。

つまりどんな効果がどれくらい効いて栄養塩濃度が定まるのかという定量解を我々はまだ持ち合わせてないというのが現状です。それから、海域の栄養塩が入って漁獲が減ったと言われていますが、これまでの事実を突き合わせると、漁獲減少の原因の全てを栄養塩に押し込むのには無理があると考えています。たとえば他に考えられることとしては、浅場の激減があります。浅場の典型的なのは藻場や干潟になりますが、この激減はどう絡むか。浅場は海のゆりかごという表現がされることもあるのですが、では一体どういう機能を備えているのか、どんな生物にどんなふうに使われているのかといったようなことも解明して、この関係を補完していかないといけないだろうと思います。さらには、漁獲が減ったのなら減った資源の保護や有効活用法の検討などもしないといけません。このように、大きく見ると栄養塩動態の解明という部分と、栄養塩以外の水産資源の持続発展問題、これらの解決の先に、漁業生産上の豊かな瀬戸内海の実現があろうと我々は考えて、環境生物関連の研究を柱として推し進めているところです。

漁業生産上の豊かな瀬戸内海の実現、これだけが我々の目標なのかというと、決してそうではありません。漁業者というのは日本全体の人口の1%にも満たない区分で、瀬戸内海域に住む多くの住民、あるいは瀬戸内海を訪れるその他大勢の人にとっても、瀬戸内海が価値ある海でなければその存在意義はないに等しいだろうと我々は考えます。

瀬戸内海は日本最初の国立公園に選定された場所ですが、多島海というたくさんの島が海に浮かぶその景観美や渦潮など、稀有な自然環境を主に売りにしてきたのではないかと思います。これも瀬戸内海の非常に価値ある一面ではありますが、我々瀬戸内圏に住む住民は、より身近な存在たる、ときに環境問題を抱えた、瀬戸内海の生物資源や環境に大いに魅せられてきました。その典型的な場というのは、たとえば先ほども出てきた浅場です。藻場や干潟、あるいは砂浜海岸や礫浜海岸などですが、このような場所というのは、高度経済成長期以降、大きくその姿を変えてきた場所でもあります。

こういった場を中心に、我々の環境生物関連の知識や研究上の知見をインプットしつつ、環境マネジメントいう新たな視点から、瀬戸内海の観光資源の開拓ができないだろうか、ガイド要請ができないか、ひいてはツアーを作ることができないかと考えました。こういったことが実現できれば、我々の環境生物関連研究と実社会を結ぶものになるのではないか、実社会への還元になるのではないかと考えました。さらには、瀬戸内海の観光資源としての新たな価値の創造というのは、瀬戸内圏の活性化にも繋がるのではという思いに至りました。

以上の経緯から我々は海域栄養塩動態の解明、水産資源の持続的発展の問題、観光資源としての瀬戸内海の新たな価値の創造を本プロジェクトの三本柱として取り組んでいるところです。

実践と研究、それぞれの立ち位置

武藤 実践と研究をきれいに分けることは難しいとは思いますが、皆さんはどちらに軸足を置いているのか。実践あるいは研究という視点でご自身のプロジェクトへの関与、立ち位置がどうなっているのかということからおうかがいできればと思います。

中村 私の場合、両者を切り分けるのは難しいです。私は川や水循環の研究をしているのですが、実践の中で気づかされること、学ぶことがとても多くて、そこで見つかったテーマみたいなものを研究室に持ち帰って、研究者の立場から研究的な手法を使ってエビデンスを作る。それをまた現地にフィードバックするようなやり方が今のスタイルなので、個人的には実践と研究を一体的に進めていると思っています。

山口 今回助成をいただいている中での僕の立ち位置というのは、研究者です。我々の研究成果のアウトプットとして、実践の部分は主に観光に担ってもらっています。ただ、私の研究分野である海についていうと、海の現場研究から離れる人が今続出しています。たとえば既往のデータを集めてそれを解析する、あるいは数値シミュレーションによって海で起きている現象を捉えるというような方向に舵が切られています。

それはある意味、これだけデータが蓄積されてきた中で、あるいはコンピュータ技術が発展する中で当然の方向性だとは思うのですが、僕は自分の手法として、実際に船に乗って現場の海を見て、自らが採取した試料を解析する姿勢を重視しています。今回のプロジェクトとは外れたところで言いますと、僕は海の研究者としてはかなり実践に重きを置いているスタイルではないかと思います。

豊田 私は、地域でプロジェクトを進めていくアクターのコミュニティを作ることに従事してきました。NPOや市民研究所のようなさまざまな団体を作って、地域の方たちが中心になって環境保全を進めていく土壌作りのようなことをやってきました。地域の方たちをエンパワーメントしながら、自分は伴走するような感じで関わっているのですが、そういうことをやっている人はそもそも研究者なのか、私がやっていることは研究なのかということについては、いろいろな考え方があると思います。

大学の研究者は、そのような肩書きを持っているだけで本人にそのつもりがなくても、どうしても発言にある程度の権威が発生してしまうので、ヒエラルキーが生じないよう気をつけたいと思っています。最初に佐渡で市民研究所を作ったときも、大学の先生たちがいるのなら、その人たちが来てくれて環境を良くしてくれるんだというふうに地域の方々は思ってしまったわけです。でも、そうではなくて、自分たちがアクターになって地域の環境のことを知ってアクションを起こしていかないといけないと思ってもらうためには、研究者の立ち位置をやはり意識的に変えていかないといけないと思っています。

渡辺剛 私の場合は大学に勤めていることを言わないようにしています。豊田さんがおっしゃったような地域の皆さんの目線というのもありますが、自分自身が研究者として関わっているわけではないと最初から思っていたからです。研究者や大学の先生というとイコール専門家として見られてしまいがちですが、実は地元の人たちのほうがもっと専門家だということです。たとえば生き物や川のことをよく知っている人のほうが専門性が高く、大学に所属している研究者である私よりも遥かにいろいろ知っているので、私は生徒として学んでいます。

渡辺博 あまりそういうことを深く考えたことがないです。善福蛙(善福寺川を里川にカエル会、通称善福蛙)は最初の頃は大学の先生ばかりで、市民であることが悪いことみたいな感じがするほど少数派で、すごく居心地が悪かったのですが、先生たちと触れ合っていくうちに、大学の先生ってこんな感じの普通の人なのかとだんだん思えてきました。僕は地元で生まれ育っていますので、人と人を繋ぐ、カエルと人を繋ぐ、そういうところに力を入れて、研究は先生方に任せるという感じです。

谷 私が大切にしていたのは、海の環境保全をしていくときに、漁業者だけではなくて市民の方も巻き込んでいかないと絶対良くならないという部分です。市民が活動するときには、面白いとか楽しいとか、なにかの気づきがあって、それを理解して、考えて行動していくというふうになると思いますので、その入り口の部分はすごく大切にしていたところです。それと、言葉だけで伝えるのではなく、実際に現場に行って感じてもらうこと。五感を使って感じてもらうとか、体験を通して気づいてもらうことを大切にしていました。

また、海の研究や専門的でアカデミックな話については知らないという受講生が意外と多かったのですが、全てを話さなくても、伝えるときの引き出しというのはすごく大切かと思いますので、そういった部分でなにか新しく知ることができたことが多くあったように感じています。

原 今回いただいているのは研究助成なので、国内助成のプロジェクトとは少し違うなと思いながら聞いていたのは、私たちは研究チームと実践するチームの分業体制ができているということです。両者を知っているのが私で、そこを繋いでコーディネートしたという形なので、山口先生自身がガイドツアーの養成をするわけではないし、谷さん自身が研究するわけではないということで、分業ができたのではないかと思っています。研究をやりながら、かつそれをどう社会還元していくかというところで、谷さんたちに入ってもらったということです。環境系の活動に携わる人たちはすでに横に繋がっていて、だいたいお互いにみんな知っています。ですから、今回ガイド養成をやると言ったときに、有機的に繋がっていたので、1から全部立ち上げたというよりは、今まで横に繋がっていたところをうまくコーディネートしたという流れになっています。

みんなが先生、みんなが生徒

武藤 皆さんのプロジェクトは実践と研究が、いわゆる有機的に繋がっているというところが大事だと思いますが、意識していること、あるいは取り組みがより活性化するために、皆さんが心がけていること、仕掛けていることがあればお話ください。

豊田 今回のプロジェクトのことではないのですが、佐渡で市民研究所を立ち上げたときに、対等な立場でやっていくことの難しさを感じていました。その思いから、市民研究所では「みんなが先生、みんなが生徒」というキャッチフレーズを掲げて、私たち研究者も含めてこの湖のことを知りたいし、みんなで学びながらなにができるか考えていこうということを意識的に強調して、集まる機会があるごとに共有していました。

中村 今の「みんなが先生、みんなが生徒」というのをそのまま善福蛙で借りてきてうちも一つのコンセプトにしています。地域に入ると本当に地元の方のほうが遥かに地元のことや生き物のことに詳しいので、みんなが先生であり生徒という対等な立場であることを、私個人だけではなく、団体としても非常に意識しています。

渡辺博 どうしても大学の先生のほうが立場が上だという意識が私にもなんとなくありましたので、先生が言っているそれは知っていることだけど、ここで言ってもいいのかなとか、先生、それはそうじゃないよと言いたいようなところも、当初遠慮していたときは、やはりありました。そういうときにこのキャッチフレーズは市民にとってはとてもありがたいです。

武藤 香川大学のプロジェクトでもそのあたりは意識されましたか。

原 受講生の皆さんが谷さんたちの指導のもとで作った瀬戸内海の観光ツアーですが、そのツアーには山口先生をはじめ、農学部で協力してくれたほかの先生たちにもモデルツアーのお客さん役として参加してもらいました。本当はモデルツアーも一般募集をしたかったのですが、コロナでできず、身内だけをお客さんとして呼んでやったので山口先生たちにも入ってもらったのですが、参加された先生がたが、こんなふうにツアーを作るんだと感激したり喜んでくれて、私たちも新鮮でしたと言ってもらえたので、受講生の皆さんもすごく励みになったと思います。

山口 今のエピソードとは少し外れますが、みんなにとって価値ある瀬戸内海を生むというのが我々の大きな目的であるものの、我々がいくら海を客観視して研究成果として捉えることができても、そこに価値が生まれないとやはりみんなにとって魅力ある瀬戸内海になりません。そこに関して、実践者であるガイドの方々は我々の研究内容や伝えたいことを自分なりに咀嚼して、繋げるのが非常に上手だと思いました。だから我々のプロジェクトは分業体制なのですが、研究者と実践者が組むことによって、研究者だけでは到底できないようなことができるということを今回のプロジェクトを通じて実感しているところです。

武藤 私はトヨタ財団の前職を含めて13~14年くらい国内の市民活動助成に携わっているのですが、実践がメインのアクターと、どちらかというと研究がメインのアクターの距離感みたいなところが、少しずつ離れてきているのかなと感じています。タクさんがおっしゃっていた、実践するほうも研究するほうも専門家なのですが、なぜか社会的な通念として、無意識に研究者のほうが権力をまとっていると市民の側が思っている節があると感じています。そういう意味で、今回のテーマである実践×研究の連携の価値というものをもう一度見出せるといいなと思っています。

今の話に少し関係して、皆さんのライフヒストリーや活動のヒストリーを振り返って、そういえば昔はこうだったのに今は変わってしまったな、みたいなことはありますか。

中村 私たちは、風の人、土の人という表現の仕方をよくするのですが、風の人というのは体系立った知識や経験をその地域に撒いていく。そしてその落とされた種が、地域にいる土の人によって育てられるという意味合いなので、風の人が研究者の役割、土の人が実践者の役割と言えると思います。

学生時代、私は風の人になりたいと思っていました。最近私が思うのは、ある特定の課題や地域を掘り下げていくことによってたどり着く根源的な真実というものがあり、土の人としてある特定の地域を掘り下げていくことによって生まれる世界共通の真実があるだろうという仮説を持って実践しています。そうすると風の人、土の人という二者択一は意味をなさないというか、両方あり得る。そのような考え方を持ってやっています。ですので、おそらく研究のあり方や学問のあり方みたいなところもすでにいろいろと変わってきていて、その中でそれぞれの研究者の立場というものも多様化してきていると考えているところです。

豊田 オンリーワンの事例から見えてくる知のようなものは私も大切にしたいと思っていて、帰納的、演繹的といったロジックだけではなく、実践を伴う事例研究というのは、もっと違う知識の生み出し方をしているのではないかと考えています。

先ほど自分がやっていることは研究なのかどうかよくわからないと言いましたが、仕組みを考えたり、他の地域にも反映できるような知識を生み出そうとしたりしている部分は、一市民としての視点とは違うかなと感じているので、なにか風的な要素は持っているかなと思います。私の場合は風だったのがだんだん土になっていっているのですが、そうすると地域との関係性も変わって、今のほうが地元の方と近い分、東京から通っていたときよりも厳しいご指摘やご意見をいただくようにもなりました。同じ研究者でも研究分野の違いだけではなく、どこに所属しているかということも関係していると自分の経験を通じて感じているのですが、香川の先生方はいかがでしょうか。

山口 瀬戸内海でいま魚が獲れないという問題があり、漁業者もなんとかしたいという思いが強くあってその問題解決に関する依頼もあるのですが、実際問題、海の研究は非常に遅れていて、ロケットを飛ばして宇宙に行く時代に、本当に我々は海のことを知らないんだなというのが現状です。そういう意味では日々プレッシャーを感じながらやっている部分はあります。

先ほど善福寺川のプロジェクトの方が地元の人のほうが川のことをよく知っているとおっしゃっていましたが、まさに海の研究もそれで、漁師さんは毎日海に出て漁をしています。ところが我々研究者で毎日海に出ている人はいません。研究者と実践者がだんだん乖離してきているのではというようなお話がありますが、今回の我々のプロジェクトに関して言えば、プロジェクト開始当初の2年前は、お互いやや緊張感をもって会話を交わしていたのですが、先日のツアー体験に行ったときには、だいぶ打ち解けた雰囲気ができていて、2年間連携を組むことによって互いの距離がずいぶん縮まったんだなと感じました。

渡辺剛 「気づき」という言葉がよく使われますが、やはり地元の人たちからも批判されたり指摘されることがあり、そういうことからも私としては研究者が実践を行うことで、鍛えられているかなと思います。昔の研究者は、地元の人が身近になって親しくなってしまうと客観性が失われてしまうという恐れを強く持っていたと思いますが、その感覚は最近になって薄くなっているのではないかと感じています。現地の人たちから距離を保つことによって客観性が生み出されたり、現地の人たちがとても身近で友達のような関係だったけれど、離れることによって批判できるようになる、クリティカルに見ることができるようになると思われていたからです。ですが、今は地元の人たちと触れ合うことによって研究に貢献できたり、いい研究ができるようになっているような状況だと思います。

豊田 本当にその通りで、研究者とはなんなのか、研究とはどうあるべきか、ということの考え方はすごく広がってきていると思います。アクションリサーチという概念についてのお話もありましたが、客観的な視点というものは、自分がコミュニティの外部から見ることでしか得られないわけではないのかなと。中に入るからこそ生まれてくる俯瞰的な視点というのがあり得ると思います。だから観察者として外にいる必要はなく、中にいても俯瞰的な視点を持ち得る。中に入ったからこそ見えてくる風景があるのではないかと思っています。研究費の申請の際など、地元と一緒にやっていくような研究に対して評価してもらえるような時代になりつつあるかなと思っています。

武藤 どちらかというと実践者、研究者という人の立場や視点を中心にお伺いしましたが、皆さんのプロジェクトや取り組みの中で、実践的な部分と研究的な部分の両方が内包されていて、それぞれがあることでこのような相乗効果が生まれているもしくは、良い繋がりになっている、それから実践だけ、研究だけだったらこうはいかなかっただろうというところについて、プロジェクトを振り返ってご紹介いただけますか。

渡辺剛 香川の皆さんのお話を伺って、カヌーのガイドがとても面白そうだな、家族と行きたいなと思いました。実際にカヌーに乗ってそこで楽しむという点で、研究者も実践者も一緒に楽しむ、一緒にやるということでの相乗効果や面白い話はありますか。

谷 先ほども話しましたが、「海離れ」と最近言われるように、市民の方の中には興味がないとか関心がないという方が増えています。高度経済成長のとき、川も海も汚れてしまい、その世代の人は川や海で遊んでいないので、遊び方が親から子どもに引き継がれていないというのがあります。私たちはその入り口や体験をガイドとしてやらせていただいているのですが、今の瀬戸内海の状況を詳しく知っている受講生があまりいませんでしたので、大学の先生たちと協働することで研究面のお話を聞けたことは、これから受講生がガイドをしていくときの引き出しになっていくと思います。もう一つは、ガイドをする際、フィールドリサーチにはかなり時間と労力をかけています。たとえば、〇〇海岸という場所があったらそこに何回も通って、こういった遊び方、こんなアクティビティができる、もしくはこういった学習ができるというのを考えながらやっていくのですが、今回海岸へフィールドリサーチに行くときに、我々ガイドだけではなく、大学の先生も一緒に行って見ていただいたので、その場所の良い部分などをいろいろと共有させていただけたのは、普段我々がやっている以上に良かったと思います。

たとえばアマモの話が出てきていましたが、大学の先生からお聞きした、昔はアマモを肥料に使っていたことがあり、今も一部鹿児島のほうでサツマイモを作るときに肥料の一部にしているといったエピソードや、アマモに付いている生き物が魚を育てる役割にしていて、まさにゆりかごになっているというお話などを通訳者として我々がさらにガイドをしていくというのは、良い繋がりになったと感じているところです。

山口 谷さんから、研究から実践へのインプットというお話がありましたが、同じプロジェクトに研究サイドから携わらせてもらった僕からすると、今回観光のプロジェクトの人たちと組んだことによって、自分の研究を一般の人にわかりやすく伝えるための優れた伝達手段と、伝達者を得たな、と強く感じました。そもそも海のお話をできるターゲットとして、我々がたとえば学術シンポジウムなどを開いて集まってもらうメンバーと、観光で瀬戸内海を訪れる人とでは全然違うんですね。

我々が真の意味で、豊かでにぎわいのある瀬戸内海を生むうえでより必要なターゲット層に対して我々の研究成果や学術情報を説明できる、観光やツアーはそういう意味で非常に素晴らしいなと思いました。

谷さんも含めて、ガイドの方たちは非常に伝えるのがうまいと思いました。僕はどちらかというと人との付き合い方があまり上手ではないタイプなのですが、そういう人が環境を語るよりも、ガイドのような方が学術情報を自分なりに咀嚼して、それをさりげなく伝える、先ほど谷さんが言いたいことは聞かれれば最後の振り返りのところでお伝えするとおっしゃっていましたが、そういう意味でも伝達手段としても素晴らしいし、伝達者として今回観光の方と組んで素晴らしいメンバーだと感じました。

原 山口先生にはお褒めいただきましたが、すべてがそこまでうまくいっているわけではありません(笑)。今、助成プロジェクトの実績として、実際に作ったモデルツアーを商品化しようということの最終段階なのですが、残念ながら日本の観光はガイドさんがガイドで食べていけるだけの収入が得られる金額体系になっていません。ガイドだけで食べて行こうとしたら、1回のツアーで3万円くらい稼がないとならないのですが、3万円稼げるツアーを作るとなると、料金設定をものすごく高くしないといけなくて、そうなるとお客さんが来ないという事態になってしまいます。今、その最後の段階のところで谷さんにも入っていただいて、悩んでいるところです。ツアーは良いものができたと思うのですが、それが本当に売れるものになるのかというところは、正直まだちょっと自信を持てるような段階ではないかもしれません。ただ、我々の活動が研究成果を市民の方々に還元するための新たな突破口になっているとは思います。ひょっとすると失敗になってしまうかもしれませんが、新しいアプローチに挑むということができたことは非常によかったのではないかと思います。

コンセプトやビジョンの共有を

中村 私たちの活動を見てみると、それぞれ思惑や背景や目的は全然違っています。それは研究者だけではなく、たとえば小学校の先生だったらそれをどうにか学校の活動に活かしたい、まち作りをやっている人ならそれをどうにかまち作りに活かしたい、そのノウハウを学びたい、といったようなさまざまな思惑があるはずです。それはそのまま社会ということだと思います。しかし、その中である個人の利益のためだけにやってきて、なにか搾取しようとしている人が入ってくると、あれ、この人はちょっと違うなと感じたりします。

では、なぜその思惑や、目的が全く違う中で一つの目標に向かってやれているかというと、それはやはり善福寺川を里川に変えるという一つの大きな目標に対してはみんな同じ方向を向いているからこそだと思います。そこが一致しているので、それぞれ違う背景や思惑があっても、それぞれが自分の場所へと何かを持ち帰って折り合いをつけられる。一つの大きな目標に向かってプロジェクトを進めていけるかどうかは、このようなコンセプトやビジョンを共有できるかどうかというところに尽きるのではないかという気がしています。

渡辺博 そのとおりだろうと思います。里川に変えるという大きな目標に向かって一番同じ方向を向いてほしいステークホルダーの行政がなかなか見てくれないのが今の最重要課題で、河川管理者の人にどうやって同じ方向を見てもらうかというところにすごく力を注いでいます。今までは行政にお伺いを立てるような感じだったのですが、ちょうど今の担当の方がだいぶ話のできる方ですし、最近活動が活発だというのもあり、ここぞとばかりに新たな方法の突破口でいろいろ攻勢をかけているところです。

渡辺剛 私はみんなで一緒にやってくということが一番大事かなと思っています。善福蛙でよく言われている「ドラゴンボールZ方式」というのがあるのですが、敵がいるけれどもそれを味方にしてしまう。そういうことを常に考えているので、一緒に同じ方向を向いていない人たちがいるかもしれないけど、うまく一緒の方向を向くようになんとかできないかなと思っています。相手も私たちを敵とは思ってないので、みんなで一緒にやっていきましょうということを重視しています。

豊田 今回私たちのプロジェクトには、生物多様性地域戦略を管轄する佐渡市農業政策課に参加してもらっています。自然共生について考えるうえで重要な部署であるため、情報共有しながら活動を進めています。でもそれだけでは十分ではありません。担当者が変わると連携体制が薄れてしまうこともあります。私たちの強みは、市役所の職員3名が有志でプロジェクトに参加していることです。一市民という立場に留まらず、民と公をつなげる橋渡しとしての機能を果たしてくれています。私たちが作ろうとしているプラットフォームを、公的なものとしてきちんと位置づけていくために何が必要かということを、知恵を絞りながら考えています。

市役所はやはりツリー型の組織なので、新しいアイディアをどんどん作って事業化していくことは難しい状況です。そうした中で、このような民間プロジェクトから市が関与する事業を立ち上げていくということについての期待やニーズ感を持って参加してもらえているのかなと思います。

さまざまな連携の形を探る

武藤 環境というのは川、海、里山などがどのような状態であるかが目に見えるため、客体化しやすい対象の一つだと思います。研究的な部分と実践的な部分が組み合わさった取り組みの意義、もしくは重要性みたいなものを皆さんたちの目からどう見ているか、今後のことも含めお聞きしたいと思います。

中村 自分たちの手で変えられるという実感を持てる、手を加えたことによって環境が反応してくれるという実感が伴うというのがすごく重要な点かなと思います。たとえば家の中の家具だと動かした瞬間にその空間の配置や雰囲気が変わりますが、環境は手を加えてから時間が経たないと変化が見えてきません。そのあたりは地域に入って実践することの一つの意味のようにも感じていて、実感が伴うということと、一方で自然環境を相手にしているからこそ、その実感が生まれるまでに大きなタイムラグが生じるのは、逆にジレンマでもあると思う。その辺りが、環境を対象にすることの良い面と難しい面かなという感じがします。

渡辺剛 今のタイムラグの話ですが、私たちは子どもたちのことをとても気にしています。川や海もそうだと思いますが、変わるのにとても時間がかかるということで、たぶん私が生きている間には変わらないかなという現実性も感じています。ですが、それは子どもたちのためであり、また子どもたちの子どもたちのためでもあるかもしれないし、子どもたちが大きくなってから、川を変えられるような立場になってくれればいいなと思っています。社会を変えるということは本当に大変だなとも感じますが、子どもたちを巻き込むことによって、今現在種をまいて、未来になったら芽吹くのではないか、そのように期待しています。

渡辺博 僕はタイムラグに関しては、意外に反応が早いなと思っています。自然再生した遅野井川は、生き物が戻ってくるにはもう少し時間がかかるかなと思っていたのですが、川に入ってみると生き物の反応はものすごく早くて、どこからやってきたんだろうというくらいのスピードで生き物が戻ってきていますし、それから今まで川遊びなんて知らなかったはずの子どもたちが戻ってくるスピードもすごいです。生き物も子どもたちもちゃんと場を作ったら戻ってくるのは思いのほか早いと思っています。

山口 我々は、研究と実践のいわば分業制を敷いたわけですが、理系的な客観的事実を明かしていくその事実の重要な部分を、うまく伝えてくれる手段というのが観光で、ガイドさんというのはそれを非常に上手に伝える人々だということです。そういう実利を得ることができたというのが私にとって大きな部分です。この取り組みの先に何を見据えるかということですが、山にしても川にしても、それから瀬戸内海のような身近な海にしても、人手を加えることによってその姿をある程度人間が変えることができると思います。

今海で起きている事実を明かす、そしてそれをより多くの人々に事実はこうなんだと捉えてもらう。豊かな海はみんながいいねと思うはずですが、実はそれは個々人によって捉え方がかなり違うはずなので、この活動を通じて大きな共通項としてどういうものを描くのかということを追求、探究したいなと考えています。

原 研究者と実践者の距離が広がっているのではないかという話ですが、私も確かに専門化しているなとは思うのですが、一方で20代から40代くらいの若い研究者の中には、地域貢献をするなんて当たり前だという考えの人たちが増えていると思います。専門分化している一方で、両方ないとだめなんだという人たちも着実に増えているという部分に私はとても期待しています。

今後の研究と実践ですが、研究者としての自分自身の立ち位置ってなんだろうと考えたときに、アクション・リサーチもやっていて、研究と実践の場を繋げるコーディネーターみたいな役割ができる人はなかなかいないと感じています。そういうことをやるのを立ち位置とすれば、自分が役立てるのではないかと思いました。たとえば香川県で言うと、海ゴミ、プラスチックゴミの流出が大きな問題になっていて、谷さんたちともその件でまた一緒に連携しています。それを実践の人たちとやりながら、今度は山口先生たちとは別の香川大学の人たちとどう繋いだらいいだろうかということをしています。関わる人や組織が多いのでなかなかうまくいかないところもありますが、そのようなコーディネートが自分の役割で、コーディネーターは結構大事なのでは、と手前勝手ながら思っているところです。

谷 香川だけで取り組みが完結するわけではないし、今回は海のことで活動していましたが、当然山や川も含めて里海という形になるでしょうし、海に面している都道府県すべてが関わってくることになりますので、できるだけ我々だけではなく、多くの人を巻き込まないと問題の解決にはならないと考えているところです。

その中でやっていきたいと思っているのは、伝える人がまだまだ少ないので、さまざまな場所で活動している人たちを増やしていけたらということです。その中でも単に活動して知っているだけではなくて、その裏づけになる部分は学びたいと思いますので、今後も山口先生や原先生をはじめ、研究者の方々と一緒にやっていけたらと思っています。たとえば、海ゴミの活動をしていても海だけのゴミを回収しても解決できないんですよね。我々の生活の見直しや、河川ゴミの問題なども関係していて多くの人たちを巻き込んでの活動になっていきますので、子どもたちも含めて、次世代を見据えた活動をしたいと考えています。

豊田 環境保全に従事するうえで、環境が良くなっていくという実感、変化を感じられるということがとても大切だと思います。環境について学んだり、調査したりというところから、もっと良くするためになにができるのかということを考えて実践的プロジェクトを進めてきました。環境保全で具体的な成果を上げようとなると、特に環境の改変を伴うような取り組みの場合は、もはや研究の中だけではやりきれないのかなとも思っています。やはり実感を伴うことの大切さというのは、環境に関わる分野では感じています。

また、人を繋ぐということについては、気をつけて繋げないとうまくいかないことがあると思っています。まずはみんなが本当に気持ちよく繋がっていけるようなプラットフォームを作る。そのプラットフォーム作りを通して、人が繋がることでなにか新しいものが見えてきたり、新しい取り組みが生まれたり。そういう小さな成果を蓄積していくことが、プラットフォームを作ってよかったねという実感に結びついていくのかなと考えていますので、その辺りを意識してやっていきたいと思います。

武藤 実践と研究といっても、さまざまな連携の形があって、そこから新しいものが次々と見つかったり、生み出されていくのだろうなということを、お話をうかがいながら一貫して感じることができました。本日はありがとうございました。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.39掲載(加筆web版)

発行日:2022年4月20日