特集は「ケア」に関する鼎談シリーズの最終回。3回目となる今回のテーマは「いること」。能動的な介入や積極的なサービス提供とは異なる視点から「ケア」を考えます。現場のエピソードを豊富に織り交ぜつつ、複数の哲学者の考え方も参照しながら他者や地域社会との関係と「ケア」を語る議論が展開。

※本ページの内容は広報誌『JOINT』に載せきれなかった情報を追加した拡大版です。

自己と他者の関係性にケアの多様なあり方を見る

ラオス国立大学 ラオス日本センター 客員講師 研究員。教員・研究職と並行して公益法人の理事として、青少年福祉の社会事業を日本、ラオス、バングラデシュで展開している。2016年度研究助成プログラム助成対象者。

研究とフィールド

横山 はじめまして、横山泰三と申します。私は広島大学総合科学部を卒業し、いったん民間企業に勤めました。その後、2年経って仲間たちとNPOを立ち上げました。不登校やひきこもりの人たちがそのまま自室から、テレワークで社会参加する、という社会起業でした。今でこそコロナをきっかけに「テレワーク」という言葉は浸透しました。今日の鼎談もまさにこうしてオンラインで行っていますが、当時はまだその言葉自体もあまり知られていませんでした。

ひきこもりの方々の自助グループを作り、自分たちの悩みについて対話を通じて心理的に安心感と仲間(ピア)の意識を持っていただきながら、企業と結びつけるという取り組みです。それからしばらく経ったのち、もともと個人的に関心をもっていた西田哲学の研究をしたいと思い、京都大学大学院総合生存学館という5年博士一貫課程に入学し、2018年に修了して研究者としてのキャリアがスタートしました。

その大学院時代に2016年度のトヨタ財団共同研究助成をいただきました。自助グループにおける対話の国際比較研究、というテーマです。西田幾多郎は「対話」という言葉こそ使いませんでしたが、対話への示唆を提示していました。そこで私が実践していた自助グループの対話と、研究テーマが結びついていったのです。

私は現場(フィールド)が好きなので、現在はラオスのルアンパバーン県でクム族という少数民族の文化の研究をしています。「哲学×文化人類学」というカタチでやっていますが、さきほどの不登校の自助グループで行った実践を活かして参加型の教育活動と自分の研究を結び付けているところです。

自助グループの研究は、先進国と途上国というエリア別と分野別の二点から細分化されてしまっています。たとえば開発途上国でしたら集団で貯金をするグループのことをセルフヘルプグループといったりしますし、福祉分野でしたらアルコール依存症の方や、障がい、疾患をお持ちの方、あと性差(ジャンダー)に関わるグループがあります。また歴史的には日本でも「講」や「もやい」といったものがありました。

コミュニティが自分たちの課題を自分たちで解決していく「自助」には、それぞれの国にそれぞれの歴史と文化があります。それらを総合的に比較するという研究をしてきました。たとえばアメリカとベルギー、カンボジアとスリランカ、ポーランド、バングラデシュとそれぞれ全く違う自助グループを横断的に研究して、対話の形式や内容に共通性や差異を発見する試みです。

調査方法については、参加型の共同研究という独自のものを発明しました。それは、調査対象である協力者にはじめはこちらが仮説を持ってインタビューし、インタビューした人が今度は自分たちの課題を解決するために別の国の人にインタビューをしてもらうという、調査対象者をどんどんと研究に巻き込んでいく手法です。

たとえば、カンボジアのメンタルヘルスを支援しているHIV患者の自助グループの方が、同じカンボジア人の移民をカリフォルニアで支援しているメンタルヘルスアメリカ(MHA)にインタビューする、といったおもしろい研究ができました。

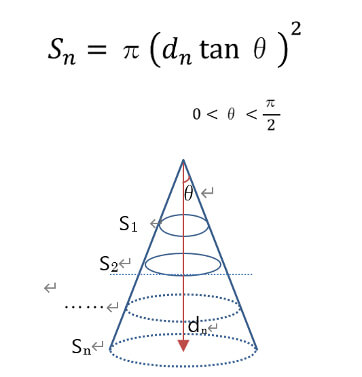

結論として出たモデルは、右図のようなものです。たとえば日本のひきこもり状態の若者の自助グループでの対話を例で示します。最初は個人の悩みや心配、たとえばいじめの体験、家族との不和、失敗した体験、あるいは進路の悩みなどが対話のテーマになったりするのですが、対話がどんどんとグループ内で進んでいくと、もっと一般的で普遍的なことがテーマになっていくことがわかってきました。

たとえば「働くとはなにか」、「生きるとはなにか」というような普遍的なテーマです。このように対話のテーマが深まると、その自助グループに関係する人たち、外部の関係者も変わっていき、そのグループの活動の幅も広がっていく関係性があることがわかりました。

赤色の矢印が下方に進むと、対話のテーマは深堀されて普遍的になっていくのですが、そのテーマに関わる人々を示す円の面積も広がっていく、つまり参加者や関係者がだんだんと多様性を増していくという展開のあり方をモデル化しました。

今日はお二人とお話できるのをとても楽しみにしています。

“逝き方から、生き方を創る東北タイの旅 ”を主宰。現在は、京都の里山で、狩猟、昆虫食、養蚕、竹伐採などをしながら家族が待つタイに戻る日を待つ。著書に「東南アジアにおけるケアの潜在能力」(京都大学学術出版会)第13章担当。2015年度国際助成プログラム助成対象者。

古山 こんにちは、古山といいます。平日はラオスで働き、週末はタイにいる家族のところに帰るという生活をずっと繰り返していましたが、コロナの影響でラオスからタイに戻れなくなり、そのうちにラオスから日本に帰らなければならなくなって2020年4月に帰国し、その流れで仕事をやめて現在はフリーです。

トヨタ財団で助成をいただいたのは、「心豊かな死を迎える看取りの場作り」というタイトルで、西宮市と尼崎市とタイ国コンケン県ウボンラット郡の介護実践の学び合いを実施しました。

なぜこういうことをやりだしたかというと、僕はタイのコンケン大学というところで看護を学んだのですが、実習中にある方が亡くなられたときにちょうどトッケイというヤモリが鳴きました。その鳴き声が聞こえてきたときに、亡くなった方の周りを囲んでいた家族と医療者たちが、この人は死んで生まれ変わってヤモリになったと言ったのでそれにすごく驚き、生まれ変わりというのがすごく印象に残っていました。

その後帰国して日本の介護施設で働いたのですが、そこでは亡くなっていく人の現状を見てきました。基本的にはみんなかなり苦しそうな顔をして亡くなっていくんですね。あるおじいさんに、どうせ死ぬのになんで生きるんだろうと言われたのですが、それに対してちゃんと答えられませんでした。タイで見てきた看取りの人たちはわりと穏やかに亡くなっていて、それが僕にとっての死のイメージだったのですが、日本に帰ってきた途端に変わってしまったのがすごく驚きでした。

そのようにわりと第三者的に見ていたのですが、僕自身が母の介護と死を経験して、死ってなんなんだろうということをすごく考えるようになり、とても自分事になってきた感じです。ちなみに、なぜタイなのかというと、日本もタイも高齢社会で多死社会、そんな中でお互いに初めて同じ土俵でいろいろな話ができるのではないかと考えたからです。

キーワード的なことをいうと、タイだと生活の中に染み込んだ仏教、看取りに関わる僧、日本だと平穏死、ごちゃまぜの中にある死、死のイメージがない。こういう辺りになるかなと思います。

私の妻はタイ人なのですが、妻の母が亡くなってこれから火葬するというときに足の裏に印をつけました。それはなんなのかと聞いたら、これから自分の周りで生まれた赤ちゃんの足の裏にこういうあざがあれば、それは生まれ変わりかもしれないと言ったんです。

妻はすごく合理的なものの考え方をするタイプで、生まれ変わりみたいなことはまず言わないと思っていたので、そういう彼女がこういうことを言ったので驚きました。

日本でそのような疑問を持ちながらいたときに、たまたま私の地元、尼崎なのですが、そこに平穏死というものを考える長尾和宏さんというお医者さんがいらして、その方が自宅で寝たきりにならずに穏やかに死を迎えるというようなことを進めていると知って、先生の本を読んだりする機会がありました。調べているうちに、尼崎の隣の西宮市に介護者、医療者、高齢者自身やご家族、そういう人たちが集まる集い場というのですが、そういうことをされている丸尾多重子さんという方がいらっしゃることも知りました。僕が日本で見てきたのは、介護は医療者もしくは介護者に任せることがとても多かったのですが、集い場には地域の人とみんなで、血の繋がりもないような人たちでお互いにそういう話ができる場があればすごく楽だよねっていう、そういうことをされている人がいて、タイっぽくてとてもいいなと思いました。そういう人たちにも助成プロジェクトのメンバーに入っていただいて実施しました。

右上の写真の方はタイのお寺の住職でウイリヤさんという方なのですが、手に持っているのは血圧計です。お坊さんなのにお寺で血圧を測ったりしていて、お寺にお年寄りが集まって健康相談をするようなこともあります。このお坊さんが地元の病院の院長さんと一緒に看取りなどもされていて、それがすごくおもしろいなと思いました。

日本のお坊さんとタイのお坊さんが死について語るというのをやったのですが、仏教観などにずれみたいなものがあってなかなか話がうまいこといかなかったのが逆にとてもおもしろく感じましたし、日本のお坊さんもそういうところがおもしろかったとおっしゃっていたのが印象的でした。

また、タイのお坊さんの活動で、せいけんといって白いミサンガみたいなものを本当に終末期が近い方に巻いてあげてお祈りをするのですが、それだけで患者さんは大変安心しておられました。

そろそろ自宅で看取るという人がいて、どういう医療器具が必要なのかというのをお坊さんが聞き取ってそれを病院の院長さんに伝えて、病院の院長さんが看護師さんに指示してその器具を自宅に持ってくる、そういう流れみたいなものを作っておられました。

病室にお坊さんが行くというのは日本だとあまりできないと思いますが、タイではわりと普通にやっていました。この患者さんもそろそろ最期を迎える方なのですが、こんなときに家に帰っていいのかと悩んでいて、それに対してお坊さんがお経を唱えてあげたことですっきりして、もう今生で望むことはないので家に帰って最期を迎える決心がついたということでした。そのように家に帰って家で死ぬというきっかけ作りみたいなことをこのお坊さんがされていたかなと思います。

右の写真は家で最期を迎える看取りの現場です。自宅の庭にこのようにベッドをひいてやっておられましたので、庭があって子どもが遊んでいたり人が来たりする、そういうところで迎えていました。

助成が終わってから、医療者、介護者、高齢者の方をタイにお連れして、現場を見てもらう旅をしていました。日本のお坊さんも連れて行ったことがあって、またいろいろと対話をしてもらいました。

「いること」、他者の役割とはなんなのかという意味の質問を事前にいただいていましたが、僕が高齢者施設で働いていたときに、すぐに怒鳴ったりするすごく嫌なおじいさんがいて、皆に嫌われていて僕も大嫌いでした。あるとき、そのおじいさんを連れて散歩に行こうという話になったのですが、普段おじいさんは散歩を嫌がるんです。でもなぜか、そのときは行くと言ってくれたので一緒に散歩に行ったときに、わざわざこんなところに連れ出してくれて本当にありがとう、嬉しかったと言ってくれました。

この人がこんなことを言うのかと驚きましたが、そのときにそのおじいさんの見方が僕の中でちょっと変わったんですね。そのあとにはいつもどおりの嫌なおじいさんに戻ってしまったのですが、そういうすごくわかり合えない相手との間に起こったあのときの気持ちってなんなのかな、それは長くは続かなくて短い一瞬の出来事だったのですが、そういうのを積み上げていくことにケアの意味があるのかもしれない、他者の存在というのがあるのではないか、いることの意味があるのではないのかなと思っています。

もう一点、タイと日本でどう違うかというと、タイは日本より暇な人が多いような気がします。自分に余裕があると他人に目がいくんじゃないか、だから他人をケアするのではと思いました。あと、タイではいろいろな人がウロウロしている生活の場で死んでいくんですね。

お坊さんがお寺で亡くなっていく場合も、お坊さんはもう普通の人ではないので名前も変わったりするんだけれども、その時だけは彼の弟が来てくれていました。そういうところに、立場が変わっても、おそらく国が変わっても、家族や肉親を大切にするというような共通のものが実はあるんじゃないかなと思いました。

左上の写真も看取りのときのものですが、親戚中がやってきます。病院などではなくて本当に普通の家庭の場にみなで寝泊まりしています。その様子を小さい子どもがじっと見ているのがすごく印象的でした。

自分がどう生きるかということを考えるようになり、仕事を辞めて京都の里山で狩猟をしたり、田んぼをしたりするようになりました。2022年の1月にはタイに戻ろうかなと思っています。

精神科クリニックでの勤務を経て、現在、十文字学園女子大学准教授。白金高輪カウンセリングルーム開業。博士(教育学)・臨床心理士・公認心理師。主な著書に『心はどこへ消えた?』(文藝春秋)、『居るのはつらいよ: ケアとセラピーについての覚書』(医学書院)、『野の医者は笑う―心の治療とは何か?』(誠信書房)などがある。2013年度 研究助成プログラム助成対象者。

東畑 僕は京都大学の教育学部で臨床心理学を学んでいました。今、お二人はみんなで「大広間」でやる支援の話をされていましたが、僕は力動的心理療法といって、面接室のような密室で一対一でやるサイコセラピーを学び、それを専門として今もやっています。

もうひとつ、これは大学や大学院で学んだというより自分で始めたのですが、医療人類学を学びました。元々人類学者になりたかったんです。アフリカの村で魔術の研究とかをやりたかったのですが、そう思っていたのは高校生の時だったので、病気とかありそうだし、トイレは汚なそうだし、クーラー効いてなさそうだし、アフリカに行くのはちょっとこわいかも……、と思っていたところに、倫理の授業でユングの話を聞いて、人間の心の深いところに多文化性があるのだとすると、アフリカへ行かなくても日本でサイコセラピーを学べばいいのではないかと思ったのが臨床心理学を学んだきっかけでした。それでも人類学、特に医療人類学にずっと関心がありました。これは医療に関する人類学で、いろいろなところの治療文化の比較にずっと関心を持ってきました。

具体的なキャリアとしては、京都にいた頃はスクールカウンセラーや教育相談所、学校関係のところで働き、それから沖縄に行って精神科クリニックで4年ほど仕事をして、無職になりました。その頃ちょうどトヨタ財団の助成を受けたので、無職の時代にやることがあったことは僕の人生の最大のラッキーなのではないかと思っています。沖縄では密室で行うカウンセリングの治療と、精神科デイケアといってみんなで同じところにいる治療の両方をやっていました。今は東京に帰ってきて大学で働きながら、開業臨床といって密室で行うタイプのカウンセリングルームを自分で開いてやっています。もう一度大学を辞めて、開業一本でしばらく仕事をしようかなということで、大学と臨床の間を行ったり来たりしながら生きている感じです。

移動しながら比較を行っていくということをずっとやってきています。特に最近出した『心はどこへ消えた?』という本は、どちらかというと密室のカウンセリングについて書いた本で、これが一体なんなんだろうかというのを他のものと人類学的に比較するということを大きな研究テーマにしています。

トヨタ財団でお金をいただいたのは「野の医者の医療人類学」という題目で、研究結果を本にさせていただきました。野の医者というのは僕が勝手に名付けたのですが、沖縄に行ってみたら霊的な文化があるんですよね。先ほど死者が身近であるというタイの話もありましたが、沖縄もそういうところがあって、死だけではなくて霊ですね、シャーマンがいっぱいいる。これが特別なものというより親戚に一人くらいシャーマンがいたり、兄弟で誰が霊感が高いかみたいなそれくらいの雰囲気で霊的なカルチャーがあるんです。それに結構驚いたのですが、トラディショナルなシャーマンだけではなく、かなり資本主義的なシャーマンたちがいっぱいいます。自己啓発と結びついたり、グローバルなスピリチュアルセラピーのカルチャーと、地元の沖縄の霊的治療文化が結びついて独特な生態系を作っていることに気づきました。患者さんが、こういう人たちもそうだしいわゆるトラディショナルなユタを利用して、実際に治ったりする。あるいは実際に霊的な問題を抱えた人が患者としてやってくることがあって、そういう人にカウンセリングをするわけですよね。そうすると、この霊的な治療文化と僕がやっている心理学的な治療文化はどこが一緒でどこが違うんだろうという問いが立ち上がってきます。

助成金で研究活動をしていくなかで関心を持ったのは、経済的な問題です。資本主義的な競争社会や自己責任というような厳しい社会環境の中でサバイブするために、研究対象だった沖縄のシャーマンたちが、一見怪しく見えるものをブリコラージュして使っているということを痛感したのが一番大きかったかなと思います。当時僕は無職でしたし、自分自身が資本主義の中で非常に苦しい思いをしている、名誉が剥奪されていたり、自分が一体なんなんだろうかというのがよくわからない、本当の自分がわからないというのではなく、社会的な自分がわからなくなりやすい。そういうことをたくさん学んだので、それを何冊かの本にも書きました。

たとえば3年ほど前に『居るのはつらいよ』という本を出し、これは沖縄時代の精神科デイケアでのいろいろな患者さんとのエピソードを小説風に書いています。皆さんがやっておられる大広間でのケアと密室でのカウンセリングを比較して、それをケアとセラピーという言葉で語ったのですが、医療経済の中で収益を上げる装置としての精神科デイケア、つまりケアというものの素晴らしさについてはたくさん語られるけれど、でもそれが最終的に国の税金の使い道の問題とかそういう経済的な観点から収奪されていくという、ケアが非常に経済的なものに従属している、そういう問題点も書きました。

そうやっていろいろと外側を見ながら比較を行ってきたので、さきほどの『心はどこへ消えた?』という本は、個人の心の物語を描いた本です。セラピーは非常にプライベートな問題を扱っているということですね。密室の悪さはたくさん語られていて、やはり広間の方が安全です。それにもかかわらず密室で心について扱うのはなぜだろう、密室でしかできないことって一体なんだろうという問いに対して、非常にプライベートな、その人にしかわからない、その人にとってだけ意味があればいい物語をたくさん紡いでいくという、心とはなにか、個人というものを非常に突き詰めて濃縮させていく、そういう営みとしてサイコセラピーが今でも現役で意味があるのではないだろうかというようなことについて書いた本です。

その他にもいろいろとやっていますが、僕の中心的な部分は心理学的な治療文化です。いろいろなものと比較しながら心が成長するとか癒されるってなんだろうということを考えていますので、お二人がされているひきこもりのことや看取りについて、まさに比較治療文化論的な話ができるかなと思って楽しみにしておりました。

他者と「いること」

利根 今のお話の流れで、「いること」や他者の存在についてどのようなご意見をお持ちかということを、東畑さんから順にお話いただけますか。

東畑 『居るのはつらいよ』はまさにその問題を扱った本です。「いる」とはなにかみたいな切り口から入るのではなくて、これはアンチテーゼとして出ている問題だと思います。「する」ということ、なにかを成し遂げる、なにかを手に入れる、そういうことで僕らの社会の価値がはかられていますよね。それは非常に資本主義的な考え方ですが、そういうときにただいるだけというか、素人にもできる、実際素人こそがいいのですが、そのように脱価値化されていくからこそ逆にいることが非常に苦しいんだということを書きました。

なぜ今ケアの問題が大事なのかというと、ある種のオルタナティブとして語られる必要があるということだと思います。みんなが体験しているけどその価値がわからなくて、自分で自分のことを批判しているところに対して、いやそうじゃない、それに意味があるんだということを語るためにいるとかケアということがあるのかなと思っています。

横山 「いること」と最初にお聞きしたとき、ものすごく難しいテーマだと思いました。最近福祉開発の分野で「居場所」という言葉が使われています。居場所といったときに、たとえばNPOが一生懸命、高齢者や不登校の子どもたちの居場所を作ったりします。「ここがあなたたちの居場所だよ」と支援者が用意するわけですが、用意したら誰も来なくなるというジレンマが現場では往々にして発生します。その様子を見ていて、日本語の「いる」という言葉は翻訳するとどうなるのかな、とふと考えました。

京都大学におられた木村敏先生が、かつて「いる」と「ある」に関して書かれていることがヒントになりました。たとえば、外国語で「いる」と「ある」を翻訳することってとても難しいんですよね。だいたいオーソドックスにいわれるのは、主体的に犬がそこにいるとか、人間がそこにいるというのは一つの言い方です。ラオス語には「ຢູ່」(ユー)という単語がありますが、これは日本語の「いる」に比較的、近い意味をもっています。しかし、英語などヨーロッパ諸言語への翻訳としては難しいですね。

さきほどの例で言いますと、居場所がない方々が自然とそこにみずから行く場所が居場所になるのだと思います。たとえば私の学生時代にはゲームセンターがあり、そこが若者たちの自然なたまり場、居場所になっていたなと思います。気づいたら居場所になっていたのであって、誰かに作られたからといって、そこが居場所にはなかなかなりません。「啐啄(そったく)の機」という言葉がありますが、ケアしようとする人がどれだけ支援をしようと居場所づくりをしても、ケアをされる人がみずから主体的に居場所を居場所としていかないとなかなか居場所というものを創造することはできない、ということだと思います。

古山 たとえば自分と気の合う人や話の合う人といるというのはそんなに難しくないと思うのですが、嫌なやつとか話が合わないやつといるというのは難しいなあと思います。そういうのを避けて通るというのは一つの手でしょうが、避けられないケース、たとえば医療者が患者をえり好みできないというのが一つあると思います。

さきほど話したような嫌なやつだと思いこんでいたはずのおじいさんでも、ほんの一瞬だけ気持ちが通じる、気持ちが変わるみたいなことがあって、僕にとってはそういうのを積み重ねていくことがケアなのかな、いることなのかなと思いました。気持ちいいことばかり求めていたけれど必ずしもそうではないし、そういう人ではない方が多いなかで、いかにしてやっていくかということかな。他人といることは基本的に面倒くさいです。でもやはり一緒にいざるを得ない部分もある。

東畑 いまのゲームセンターの話はおもしろいなと思いました。オフィシャルな場所というのはいづらくて、たとえば教室にはいづらいけど部室でたむろしているみたいな、つまり教室のようなオフィシャルな場所では自立したモードで生きていかないといけない一方で、人間の中には依存的な部分というのがあるわけで……。依存的な部分というのをどのようにお互いに発揮していくか、もたれ合っていくかというようなテーマがあるのです。

さきほどおっしゃったおじいさんが急にいいことを言ったというのは、一瞬その依存的な部分が素直に出たのだと思います。普段はそれが攻撃的に表れていたのだと思うのですが、散歩といういつもとはちょっと違った場面で素直にそういうものが現れたときに彼が古山さんにちょっと依存した。そのことが古山さんを癒しているわけで──。古山さんも、少し気を許して依存したみたいなことが起きるというのは素晴らしい体験なわけじゃないですか。そういうことが可能になる場所は、ゲームセンターや部室のようないわゆるアンオフィシャルな場所なのかなと思います。僕はこれはすごく大事な話だと思っていて、政府が地域包括ケアシステムで、地域に居場所を作っていこうと予算を出したりしていますが、その会計処理とかをやり始めてしまうと居場所というのは壊れていってしまうことがあるわけですよね。

自然と人との対話

東畑 ところで横山さんにお聞きします。西田哲学とケアっていいテーマだなと思っているのですが、自助グループと西田哲学のつながりについて教えていただけますか。

横山 西田幾多郎は「自覚」とか「意識」ということを中心に初期は論文を書いていました。ある時期から弟子からの批判を受けて、「他者」や「社会」ということをテーマに考えを深めていきました。たとえば私たちはこうして言葉を交わしてお互いのことを知ろうとしていますが、やはり他者の「心」は見えない。また同じ言葉でも、話し手自身の経験や記憶、またはそのときの感情などから想起する意味や内容は全然違ったりします。また、他者との出会いから自分自身のことが理解できたり、また自分自身の理解が深まることで他者の理解も深まったりします。そのようにお互いが鏡のような関係性にあることを西田は示唆しました。

西田はプラトンを引用しながら「思考というのは実は自分の中で行われている会話」ではないか、ということを述べています。自助グループの対話というと、異なる個人が会話するようなものを想像すると思うのですが、実はその場で行われているのは自分自身との対話であり、また対話を通じてともに思考するという関係性で対話がなされていく。このように、私の研究では自助グループの対話と思考というものを、西田哲学を手がかりに分析していったわけです。

東畑 マルティン・ブーバーが『我と汝』という本を書いていますが、あれは神との関係みたいなのが背景にあり、実存的な私と絶対的な他者みたいな非常に孤独な世界観になっています。カウンセリングでいうとカール・ロジャースという人がブーバーが好きで、要は実存主義なんです。僕らの業界の文脈でいくとブーバー的な我と汝がセラピーなのに対して、大人数である私たちみたいなシェアする関係で神と向き合うのではない、ハイデガーでいうダスマンモードというか(これは精神科医の松本卓也さんに教えてもらいました)、ダスマンとしてみんなでコソコソやっていこう、そこが健康なんじゃないみたいな感じなんですよ。西田哲学というのはこのブーバー的な我と汝の方なんですか。

横山 西田自身は直接、ブーバーの著書を参照していなかったと言われています。しかし、両者の考え方には共通点もあります。そこにはやはりキリスト教や西洋文化と東洋的な宗教との異なりを踏まえて具体的に分析しなければなりません。

自助グループについても、たとえばアメリカなどの場合は罪の「告白」というのでしょうか、キリスト教的な道徳というものがアルクホリックアノニマスの初期の自助グループのガイドラインを分析すると明らかにあります。個人が超越的な神とある種の契約を結んで、それに違反するか否かという価値判断と結びついているかもしれませんが、これがアジア的な考え方ですと、家族、コミュニティというものがむしろ個人へ規範として強く働き、日本文化論でよく言われているような「恥」や「面子(めんつ)」といったものが個人の価値判断に強く影響を及ぼしたりします。その観点からすると、「いる」といったときに、古山さんがおっしゃっていたことと関わると思いますが、「周りに人の目がある」という感覚と関わるように思います。

私自身の場合はラオスに来て、少数民族の人たちのピー信仰にもとづく、マナイズムやシャーマニズムを研究しています。そこでは、「個人」ではなく、自然─種としての対話が進んでいるといいますか、「自然」が色々な判断に影響を及ぼしていて、その自然をある意味で基準に人間の規範が形成されているように感じています。

たとえばラオス語に「ຊື່ສັດ」(スー・サット)という言葉があります。「スー」というのは「まっすぐ」、「サット」は人間も動物も含んだ「生命・いきもの」という意味なのですが、「彼はスーサットだ」というときは、「彼は裏切らない」「忠実で浮気しない」というような意味になります(笑)。日本語でいうと「誠実」に近いかもしれませんが、そういう生き物(自然)として「まっすぐ」である、ことが人格的な判断に直接的に表現されている。人間の立場から自然を見ているというよりも、かえって自然の立場から人間を見て、逆に自然ではないことに対しては違和感をもつことが多い様子を日々、現地の方と対話をしながら気づかされています。

東畑 古山さんにお聞きしてみたいのですが、ハイデガー的なものとはなにかというと、個人なんですよね。死ということを考えて有限な個人という実存を自覚していくみたいな結構厳しいありようなわけですよ。古山さんが見ておられるのはタイという仏教の国で死とみんなが向き合っていくような現場ですよね。人間というのは有限性のあるたった一人の個人だみたいな、これはもう自立してやっていかねばならないという勢いのようなものがあるわけですが、死と対面したときの人間の姿勢みたいなのは東南アジア的なのかどうなのかなというのを教えてほしいです。

古山 「じりつ」と言ったときに「自律」と「自立」の二種類ありますよね。僕は似た意味だと思っているのですが、タイの人はあまりそういうことを思ってもいないような気がします。むしろそんなのは無理だと思っているし、それを体現していると思います。

日本人の高齢の方でいわゆるロングステイをされている方が僕の周りに何人かおられて、そのうちの一人でタイ人の奥様をもつ方が亡くなられたんですね。亡くなる前にいろいろな話をしていたのですが、奥さんがいるタイの村にいると「死なせてくれる」っていうことを言うんですよね。それまでは一人で死んでいくと思っていたけど、人に死なせてもらうっていうことを聞いて、なるほどそれは僕にとってはすごく楽だなあと思ったりするようなことがありました。日本に帰ってきて介護施設で勤めていると、家族には迷惑をかけないとか、よくそういうことを聞きました。どちらがいいとか悪いとかではないのですが、どちらを選ぶかと聞かれたら僕はタイで死のうと思いました。

ケアすることと、されること

利根 宗教的なことも文化的なことも含めて、自分というものと他者、あるいは自然がある。古山さんの奥様のように合理的な、資本主義的な思考をお持ちの方でも、宗教的なことを自然なものとして受け入れているというのがおもしろかったです。仏教の中では神的なことと対峙する、という考えそのものがないと思いますが、その部分も非常におもしろいと思いましたし、依存関係といったようなキーワードになってくるようなお話も出ました。

私は専門ではありませんが、タイの方の話をちょっとしますと、かなり個人主義が強いと聞いています。けれども家族も大切にするというような合理的な考え方もするし、結構複雑な部分というか、一つの断面からは言えないところが出てくると思います。

今回のテーマである「いること」というところになると、密室で、個人対個人で深めていくものと、セルフヘルプグループのようにイメージでいうと円になって告白していって、僕も私もとケアし合い、それでまた自分が癒される。これは先ほどの西田哲学の話になるかもしれませんが、合わせ鏡的に他者が自分を見るために他者に反射させるというのがあって、やはりそこの中で「いること」の存在、それがセルフヘルプグループだとお互いに成り立っているのかなという感じがしました。

横山さんのセルフヘルプグループの中で、スピリチュアルケアというか、宗教的な部分やその影響、考え方の違い、そもそも参加することにはかなりのハードルがありますよね。セラピーも同じだと思いますが、自分で一念発起してケアを受けに行く、ケアがある場所に行こうとする個人的なモチベーションについてはどうでしょうか。他人に言われて来ているのか、自分で来ているのか、どのような流れで来ているんでしょうか。

横山 いろいろなバリエーションがあります。最初はひきこもっている子の家に行って一対一の信頼関係を築くことが多いです。その意味では、円というよりも密室なのかもしれませんが、やはり信頼関係が必要になってきます。そのときにイニシャル・コンフェッションと我々は呼んでいるのですが、まず声をかける話し手がなにかしんどい体験や弱音を話していくと、不思議と相手もちょっと心を開いて自分の弱っている部分を語り始めてくれるようなところがあり、まさしく鏡みたいな形で他人の話を聞いて自分を見るということがあります。自助グループの会話は、円を作ってもモノローグの連続です。モノローグとして自分の体験を話していきますが、他の方の発言について否定や批判はしたらだめということで、そのまま聞きっ放し言いっ放しみたいな感じになっています。しかし、モノローグを重ねることで見えない各人の思考や意識のなかではダイアローグ(対話)になっているのです。

「鏡」というキーワードについては、現在も考えさせられています。ラオス語でケアは「ເບິ່ງ」(ブン)というのですが、「見る」という意味でも日常的によく使われます。しかし、書き言葉にすると「ເບິ່ງແຍງ」(ブンイェン)となります。「イェン」というのはおもしろい単語で「鏡に映っている自分を見る」という、特別な動詞なのです。だから英語だとリフレクション(reflection)というニュアンスなんですね。ケアをする側とされる側を、鏡の関係性で捉えることにはどうも何か重要な示唆があるように思うのです。

たとえば不登校やひきこもりと対話しようとするときに、話しかける側が支援員として行くと相手は警戒してしまってたり、「自分を叱りに来るのか」とか、「自分がこういう人間だから誰か来るのかな」と、身構えてしまったりします。支援員という他者を鏡にすると、どうしても自分は支援をされる問題のある人物、と見えてしまうものです。その点は高齢者の方が、デイサービスに行くことを拒否するような感覚とも通じるように思います。そこでこれまでの私の活動ではどうするかというと、その人のひきこもりとしてのアイデンティティからいったん離れて、その人をその人として、支援 - 被支援ではない対等な人間としておたがいまっすぐに見る関係性を築きます。

好きな音楽が共通していれば一緒にライブを見に行くとか、アニメやゲームが好きなら関連するお店やイベントに一緒に行くような自然な関係性です。あるいはその人が得意にしていることに自分も感心した場合には、逆に支援者になってもらう、というところから関係性を築く場合もあります。

実際にあった事例ではプラモデルが得意な不登校の子どもがいたのですが、外国にルーツのある子どもたちに得意なプラモデルの作り方を教える先生になってもらったこともあります。社会問題として人を眼差さない、ということ、支援の対象として人をみない、換言すると「支援をしないことで支援をする」、ということがケアでは大事なのではないでしょうか。そこではじめてお互いが自然とそこに足を運びたくなる「いる」ということも成り立ちます。部分的な人格にスポットを当ててそこを鏡にすると、それはなぜか鏡にならなくて、どちらかというと支援 - 被支援の曇った上下関係になってしまうと思うのです。

利根 東畑さんの場合は東畑さんが行くのではなく、患者さんが来院するのを迎える。たぶん古山さんが紹介してくださったお坊さんたちは意識していないと思いますが、普段から村々の家を渡り歩いていて顔見知りというところもあり、いわゆるアウトリーチといわれるのかもしれませんが、それはもう自然に成り立っている。いるというところにたどり着くまでの人の動きというか、「いること」の積極性といいますか、主体的に動いていくのがどちら側なのかみたいな話もすごくおもしろいと思います。いろいろな方向でケアの場かもしれませんし、あるいは「いる」状況になるまでの動きといいますか、そこがケアが生まれるまでの前段階として必要なのかなという、非常に漠然とした言い方にはなってしまうのですが。

東畑 漠然とした言い方になるのはなぜか、そのあたりのことを書いたのが國分功一郎さん(編集部注:トヨタ財団の2018年度 研究助成プログラム助成対象者でもある)です。能動なのか受動なのか、つまりどの主体性が責任を持ってやっているのかみたいなところで、自助グループで起きているのは中動態なんだと。自分の中で能動でも受動でもなく、なんとなくそう動いたみたいなものが自助グループの関係性なんだと書いています。

カウンセリングはやはり能動で、自分で申し込む。これは外せないです。これを外してしまうと依存的な場所になってしまって、2人で会っていることが搾取的な関係になりやすいので、そこはお互いに責任を持っている感じです。デイケアや自助グループは、その点で責任をいったん解除しないとなかなか繋がることができない感じがします。ここの言葉の難しさがあり、漠然としてしまうというのがとてもよくわかるなと思いました。

利根 ありがとうございます。皆さんの中でいろいろまだお聞きしたいことがあると思います。ご質問のあるかたからどうぞ。

東畑 最近読んでおもしろかったのが『死者の力』という宗教学の本で、高橋原さんと堀江宗正さんが東日本大震災の後の霊的体験についてまとめたものです。宗教者たちが除霊をしたりしているのですが、まつろわぬ霊に会って憑依されていて大変だったとか、そこに宗教者が入って行って数珠を振って除霊をしたりするのですが、宗教者としてはこれで全部治るとは思っていなくて応急処置であると。一旦これをやるとちょっと雰囲気が良くなるというか、なんとなく落ち着く。その後にそれぞれの喪失体験というのを心に収めていく作業が必要なんだ、というような話でした。やはり宗教者は強いなと思ったのは、あの世のテクノロジーといいますか、現実のちょっと拡張したところについてのコスモロジーを持っておられることが、死やトラウマのような非常に難しい問題が生じたときにパワーが違うなと思いました。

古山さんにお聞きします。タイでは日常の中に僧侶が入ってくるという状態は珍しくないことだそうですね。それは科学的世界観ではない、もう一つ違った異相の世界観が同時に進行しているということなんだと思うのですが、そのあたりが看取りや死を考えるということにどういう影響を与えているのかというところを教えていただきたいです。

古山 お坊さんが血圧を測る機械を持ち歩いていて、それで高齢者の方々の血圧を測ってのちに病院の看護師さんに報告していることがあるのですが、あるとき、あるおばあさんを測ると血圧計が動かないということがありました。それを見たお坊さんが「あんた死んでるわ」と言ったらみんなが大爆笑したんです。

そのお坊さんは日本に来たときも100円ショップに行きたいってずっと言っていたりして、すごく俗っぽいんですよね。お坊さんだからそういうことが俗っぽいことになってしまうのですが、ひとたび人は死んだらどうなるのかとかそういう仏教の話になると目の色が変わるというか、雰囲気が一変するんです。お坊さんだけではなくてタイの人全般にそういう部分があるような気がしていて、僕はそれを「お坊さんモード」と名づけています。そういうふうに人が変わったようになるときがあるというか、二面性、三面や四面性がある人もいると思いますが、個人的にはそのような感じの人が日本人にはあまりいないような気がしています。

先ほど妻は合理主義的という話をしましたが、儲かるか儲からないかというのを常にすごく考えているんですね。その妻が車を運転しているときにリサイクルの缶などを拾っているようなおじいさんを見かけると、急に車を止めて自分の持っているお菓子やお金をさっと出すんです。そういう複数の世界観があって、その時進行している局面ごとに出てくるのが見ていておもしろいです。

利根 今は奥様という個人の例でしたが、タイの社会全般としてそれが自然なものとして受け入れられていて、議論になることすらない普通のことになっているのかなと思います。

東畑 いまの話でいいなと思うのは「笑い」ですね。真面目に考えると複数の世界があることってどうなんだみたいな話になってくるのですが、笑いによってそこを円滑に行き来している感じがします。これはもう、僕もタイとラオスに行くしかないのではと思います(笑)。さきほどの血圧計の話もそうですが、もっとリアルなその場に応じたブリコラージュの実践がある気がして、いいなぁという感じがしました。ぜひタイとラオスに行ったときにお目にかかれたら幸いです。(東畑さんは予定の時間がきたためここで退室)

利根 東畑さん、ありがとうございました。この後は古山さん横山さんのお二人でもう少しだけお話しいただければと思います。

古山 2021年の3月に妻のおばあちゃんが病院で亡くなりました。妻は家で亡くなった方がいいんじゃないのって言うような人だったのですが、おばあちゃんのときは病院の方がいいよって言っていて、それがおもしろいなと思ったんですよね。その場その場で考えが変わっていくのがすごく柔軟でおもしろいなって。だからさっきの笑いじゃないけど、これなら苦しくないなと思いました。

あとはメコン川で両親の散骨をしたので毎年メコン川に行ってお供えなどをしていたのですが、今はこういう状況なので僕は行けず、代わりに妻がボートでその散骨のポイントまで行ったのですが、その様子を生放送みたいな感じで僕に中継してくれたんです。メコン川の真ん中に水没したお寺の仏塔が飛び出ているところがあり、そこが散骨ポイントになっていて船を止めてお祈りをするのですが、そのときに僕も映像を見ながらお祈りをして、なんかこういうふうに変わっていくのかなというか、そういうやり方もありだなということを感じました。コロナ禍ならではといいますか。

変わっていくといえば、タイでは食事の時にもち米が入った籠が回ってきますよね。横山さんはご存じだと思いますし利根さんも視察にいらした際に召し上がったと思います。あのもち米の籠が回ってくるというのが同じ釜の飯を食べるような感覚があって、ああいうふうに共に食べるという場もコロナの影響でちょっと変わってきたり減っていくと、もちろんそれだけではないんだけど、彼らのあり方みたいなものも変わっていくのかなというふうに感じています。

横山 ラオスの場合は山間部と都市でみますと、国連などがずっとその「貧困」を問題視していた山間部の方々がコロナの被害を免れて、ビエンチャンなどの都市でかえって貧困が問題化しています。都市は先ほど出たキーワードの「資本主義」を象徴する貨幣経済が色濃くあります。たとえば、肉や野菜の食べ物は農村では無料で山から採って食べますが、都市ではお金で買わなければ手に入らないわけです。都市で出稼ぎをしていた貧困層は、逆に自分の山村に戻ることでコロナの危機を乗り越えたりしてます。

おもしろい体験ですが、私が以前、一人でご飯を食べていたら「一人で食べることは礼儀に反する」としかられたことがありました。「なぜ?」と思ったのですが、少数民族の方々と一緒に農業をやってみてわかりました。たとえばクム族の焼畑農業は、全員で協力しあって収穫まで数か月かけて協働します。だからみんなで収穫したご飯を一人で食べるって、ちょっとした泥棒みたいな感覚なんですね。それは、「不自然」なんですよ。「自分のお金で買ったから私のモノ」といった都市の資本主義的な発想とは異なる「わかちあい」(共有)が山村にはあります。実は多くの若者が都市での生活に憧れをもちながら、そこでの生活の「貧困」に気づいて最終的には家族が住む田舎に帰るケースも多いのです。

また、別に私がラオスの山村で生活をしてみて気づいたのですが、たとえば西洋的な医療は「悩み」や「苦しみ」をネガティブに捉えて、その部分を全体(健康)から取り除こうとしていく方向に答えを見いだしがちです。鬱になったら、それは病気だから病院にいってクスリをもらおう、といった発想です。しかし、こちらの農村で生活をしてみて思うことは、答えや原因を何か一つ特定するかのような、0か1かのデジタルな考え方とは異なって、答えを1つに出さないアナログの重要性です。0と1の間に無限の多様性を見るのです。村のコミュニティではどんな人ともずっと一緒にいざるをえないですし、病院も無かったりするので悩みや苦しみとも共存していかなければなりません。たとえばこの鼎談はZoomを切ったら終わってしまいますが、農村ではそういうわけにはいかずコミュニティ全員で悩みと苦しみをわかちあい、乗り越えていくしかない。そうすると、お互いが多様性を認め合って「みまもり」、ケアしあっているような関係性に自然となっていくのであって、医療サービスみたいな形でケアを受けに行くとか、入院してしまうのではなくて、自然と目に見える範囲で人が一緒にいる、一緒にご飯を食べる、表情をみる、支え合う、そういうすごく自然な感じが本来のケアなのかなとよく思うところです。

自分の幸せが他者のケアにつながる

利根 ケアは医療的にいうとキュアやトリートメント、つまり治療することとは違う。治すことはもちろんいいのですが、治らないものもあるなかで現状を維持する、その状態をケアしていく─。よくなったり悪くなったりするけれど、どの状態のときもケアしていく、みたいにずっと続いているものという感覚があります。逆にいうと、だからこそ本当にいろいろな立場の方たちがいろいろな人たちに対してケアという言葉を使ってくるので、「ケアってなんの話だろう?」みたいになってくるということもあると思うのですが、それだけ多様なんでしょうね。

人が生きる、もしくは亡くなったあともケアの気持ちを持つというか、そういう心の持ち方みたいなところもあるのかもしれないなと思っています。

横山 キュア(治療)とは違って、ケアの奥には「関係性」というキーワードがあると思います。

古山さんが特にタイで見てこられてきた「看取り」の現場ですが、子どもも含め世代を超えてそこで死にゆく人を見ていると思います。他者の死を見ているときに、実は周りの人は自分の「死」を考えているのではないかと思います。目の前の人は亡くなっていくけれど、自分が生きていること、死ぬことを逆に考えさせられる機会になったりするという関係性がその場合のケアにあるのかなと思ったんですね。目の前にあって、しかも自分を含めて誰もに訪れる「死」という、自然の大きな客観性と普遍性の前に、「生きていること」を顧みるのではないでしょうか。

ラオスに限りませんが、ほとんどの途上国では調理され加工されたお肉ではなく、生きている鳥や豚をその都度ごとに絞めて料理をしますので、「死」というものが日常で身近です。逆に、日本で生活しているときは「死」がとても遠く、体験できなかったように思います。

古山 今の生活ではケアとは少し離れていて、考えることからも離れて数年経つのですが、自分の考えはどんどん変わってきているなと思います。さきほどの散歩でお礼を言ってくれたおじいさんの話も、利根さんにこの鼎談のお話をいただいたときになんとなく思い出した経験なんですよね。自分にとっては生まれ変わりのトッケイの鳴き声が聞こえたときの方が強烈にイメージが残っていたのですが、今となってはあのおじいさんの一言の方が僕にとってはすごく意味を成してるような気がしていて、でもそれがなんなのかはまだよくわかりません。1月にタイに戻るので、そこからまたちょっとずつやっていこうと思っています。

たぶん自分が幸せそうにやっていることが自分にとっての一番のケアなのかなと思いますし、周りの人にとってもそれがその人にとってのケアになるのかなと思います。

よく妻に、あなたはシリアスすぎると言われます。仕事を辞めるときも、仕事を辞めたいと言ったら辞めたらいいとあっさり言われて、でも、やっぱりだめだ、どうしようと言ったらYouTuberになればと言われたんです。なぜと聞いたら、あなたはものを書いているときや喋っているときが一番楽しそうだと言われたんですよね。それを聞いて、そうかもしれないなと思いました。

利根 パートナーが楽しそうかどうか、その人にとって何が一番幸せか、ということを見ていらっしゃるのですね。古山さんも気にかけられている、つまりケアをされているということだと思います。長い時間ありがとうございました。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.38掲載(加筆web版)

発行日:2022年1月20日